Introduction

Cet article, écrit en préparation d’un cours portant sur le programme de 1ère pour l’épreuve anticipée de Français du Baccalauréat 2021, est né d’une résistance particulière du texte des Mémoires d’Hadrien au regard de la problématique du parcours associé à cette œuvre.

Ce parcours s’intitule : « Soi-même comme un autre ». Il pourrait inviter, dans l’œuvre romanesque, à scruter les traces que laissent, inévitablement pense-t-on, l’histoire et la personnalité de l’auteur sur la façon dont sont présentés les personnages et retracés les événements.

Dans les Mémoires d’Hadrien, une première résistance à cet égard provient de la richesse et de la précision documentaire du texte de Marguerite Yourcenar. Solidement étayée par une parfaite maîtrise des sources historiques, associée à une connaissance riche et précise de l’époque, des peuples et des personnages évoqués, cette œuvre, plus que de l’ « autobiographie fictive » si souvent mise en avant pour l’expliquer, relève d’une reconstitution historique méticuleuse. Quelle place cette reconstitution laisse-t-elle à l’expression des thématiques propres à l’auteur, à son époque, à son imaginaire ?

La narration à la première personne inviterait à rechercher dans le personnage d’Hadrien les traces d’une subjectivité de Marguerite Yourcenar : cependant, elle fustige cette interprétation dans les Carnets, en des termes sans équivoque : « Grossièreté de ceux qui vous disent : « Hadrien, c’est vous. » ». Il devient donc nécessaire d’approcher l’expression de la subjectivité de l’auteur de façon plus subtile que par la simple identification au personnage narrateur. Dans la suite de cette note, Marguerite Yourcenar inscrit par ailleurs son œuvre dans le contexte de l’incantation, de l’invocation quasi-magique des personnages du passé, invitant presque à s’en laisser posséder :

Le sorcier qui se taillade le pouce au moment d’évoquer les ombres sait qu’elles n’obéiront à son appel que parce qu’elles lapent son propre sang. Il sait aussi, ou devrait savoir, que les voix qui lui parlent sont plus sages et plus dignes d’attention que ses propres cris.

Pour arriver à une appréhension plus subtile de l’expression de sa subjectivité dans les Mémoires d’Hadrien, il nous a paru justifié, et utile, de tenter de dégager un fonctionnement esthétique et un imaginaire de cette œuvre. Ce faisant, nous nous sommes peu à peu défaits d’une lecture uniquement historique de ce texte si historiquement renseigné. Nous nous sommes éloignés de son interprétation comme témoignage, encore plus de son interprétation comme autobiographie, fût-elle fictive.

Dans cet article, c’est ce trajet, cette prise de distance et, finalement, cette meilleure appréhension de l’œuvre au regard de la thématique posée, que nous avons voulu présenter.

En guise de point de départ, nous avons simplement commencé par considérer les différents lieux géographiques mentionnés, et leur organisation ; cela nous a conduit à questionner les caractéristiques et les positionnements des deux principaux personnages : Antinoüs, et Hadrien.

1. L’empereur en mouvement : les lieux et leurs valeurs

Dressée en s’appuyant uniquement sur les témoignages historiques, et consultable en ligne, la carte des voyages d’Hadrien [2] fait ressortir trois grandes « époques » :

- celle de la jeunesse et de la formation militaire, en 117-118, avec principalement la Syrie et les régions bordant le Danube ;

- celle de la rencontre avec Antinoüs et des premiers voyages avec lui, en 121-126 : de Syrie, Hadrien se rend en Bithynie, puis, avec Antinoüs, en Thrace, dans l’actuelle Turquie, en Grèce, en Sicile, en Germanie, et monte jusqu’en « Bretagne » avant de redescendre par Nîmes et l’Espagne ;

- entre 127 et 138, celle des voyages en Afrique et en Égypte, avec, après la mort d’Antinoüs, un long retour par l’Asie Mineure et la Grèce.

Alexandre Grandazzi, dans sa conférence « Les Mémoires d’Hadrien et l’Histoire », présente une chronologie détaillée de la carrière d’Hadrien, et notamment de ses voyages, en identifiant entre autres :

- de 121 à 125, une période « gauloise » ;

- de 123 à 128, une période centrée sur la Grèce, l’Asie Mineure, avec aussi l’escalade de l’Etna ;

- de 128 à 134, le dernier voyage, de cinq ans, qui conduit Hadrien en Orient, et durant lequel Antinoüs trouve la mort.

Revenu à Rome, Hadrien adopte un mode de vie beaucoup plus sédentaire et limite ses déplacements.

Quelque longs et riches en détours que soient les itinéraires de ces trois grands voyages, ils apparaissent, sur la carte, marqués par une certaine continuité : il s’agit de lignes ou de boucles qui suivent les bords de la Méditerranée, mais repassent très peu par Rome.

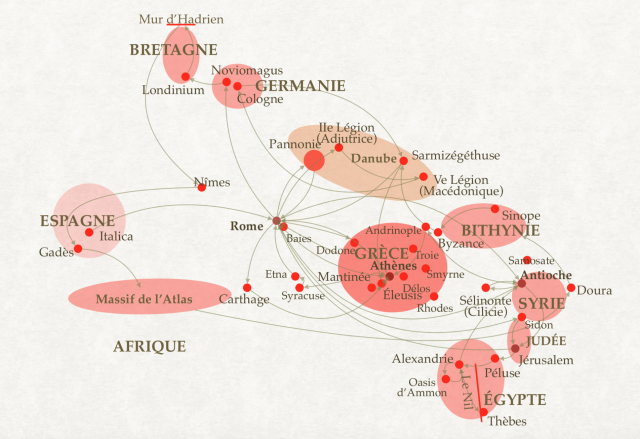

Pour un mathématicien ou un sociologue, cette première carte pourrait s’analyser comme un graphe [3], c’est-à-dire comme un schéma des relations que les lieux entretiennent les uns avec les autres du point de vue d’Hadrien. De ce point de vue, certains lieux, vers lesquels les trajectoires convergent plus souvent, auraient pour Hadrien une importance plus marquée que les autres. Rome, Athènes, Antioche, Jérusalem, Alexandrie constituent ainsi des points de passage récurrents dans la vie d’Hadrien.

Lorsque l’on compte les lignes [4] qui partent des villes [5] ou y aboutissent [6], on constate qu’Athènes, avec 8 lignes, obtient un score légèrement supérieur à celui de Rome (7 lignes) : dans la période des voyages, Athènes constitue un point de passage légèrement plus important que Rome pour l’empereur. Antioche, Jérusalem et Alexandrie arrivent en troisième, avec 4 lignes pour chacune.

Cette appréhension des déplacements d’Hadrien se modifie considérablement lorsqu’elle est réalisée à travers la lecture des Mémoires, toujours sous forme de graphe.

Pour réaliser ce graphe, nous sommes partis d’une carte de l’Empire romain en 125 ap. J.-C. (au commencement du règne d’Hadrien) [7]. :

Le résultat est un graphe dans lequel les flèches représentent les trajets d’Hadrien [8] :

Dans les Mémoires, le découpage des voyages en périodes n’est plus le même : ceux de la jeunesse sont évoqués dans « Varius multiplex multiformis » et « Tellus stabilita », avec davantage de détails et un déplacement jusqu’en Germanie lors de l’accession de Trajan au statut d’empereur. En revanche, les deux voyages avec Antinoüs se trouvent ramassés en un seul, dans « Sæculum aureum ». Après le retour d’Hadrien à Rome, intervient un dernier déplacement, en Judée, qui n’apparaît pas sur la carte de Thorsten Opper.

Les allers-retours entre les différentes « provinces » et Rome sont beaucoup plus denses, faisant de cette capitale, quoi qu’en dise Hadrien, le grand centre géographique de son existence. D’autres « centres », moins importants mais nettement repérables, apparaissent : Athènes, Antioche, et, dans une moindre mesure, Sarmizégéthuse… On s’aperçoit que l’Égypte, si étroitement associée à Antinoüs dans l’imaginaire, n’a été visitée qu’une seule fois, et ne se trouve sur le chemin d’aucun autre lieu. Sur la carte, elle agit comme un cul-de-sac.

La période passée aux côtés d’Antinoüs se caractérise par une série de déplacements extrêmement diffus, organisés autour de la Grèce. Rédigeant ses Mémoires, Hadrien mentionne alors une série de lieux liés à cette région, sans qu’il soit toujours possible d’attribuer un ordre chronologique à leur visite, ce qui condamne le graphe à rester imprécis : Athènes et Éleusis, bien sûr, mais également Dodone, Rhodes, Smyrne, Délos… cette série de points crée un nouveau centre sur la carte, mais il s’agit d’un centre en perpétuel mouvement, bien éloigné de la solide fixité de Rome.

Cette analyse de l’importance relative de Rome et de la Grèce, de la fixité liée à l’une et de la mobilité liée à l’autre, est confirmée par un rapide décompte lexicographique, effectué ici à l’aide de l’application Kindle [9]. Dans le texte des Mémoires d’Hadrien, le nom « Rome » apparaît 160 fois, le nom « Italie », 9 fois, le nom « Baies », 6 fois. Le nom « Athènes » est utilisé 27 fois, et le nom « Grèce », 108 fois. Marguerite Yourcenar utilise 8 fois le terme « Éleusis », 5 fois celui de « Mantinée ». À cela s’ajoutent une ou deux mentions des autres villes grecques indiquées sur le graphe. En tout, on compte donc 175 mentions de l’Italie, contre un peu plus de 148 de la Grèce, le roman brossant le portrait d’un Hadrien en tension entre l’Italie, centre névralgique – au moins symbolique – du pouvoir, et la Grèce, sa terre de culture et terre de cœur. À titre de comparaison, Antioche est mentionnée 7 fois, Sarmizégéthuse, 4 fois, Alexandrie, 6 fois.

De retour à Rome après la mort de son favori, Hadrien, dans les Mémoires, n’en bouge pratiquement plus, sinon pour aller régler les problèmes en Judée à la fin de sa vie. Les épisodes grecs et égyptiens en sont-ils définitivement clos pour autant ? Hadrien nous livre lui-même la réponse au début du roman :

Quinze ans aux armées ont duré moins qu’un matin d’Athènes ; il y a des gens que j’ai fréquentés toute ma vie et que je ne reconnaîtrai pas aux Enfers. Les plans de l’espace se chevauchent aussi : l’Égypte et la vallée de Tempé sont toutes proches, et je ne suis pas toujours à Tibur quand j’y suis.

Empereur en mouvement, Hadrien est aussi celui qui modèle les lieux et génère le changement : modification des paysages urbains, mais aussi des dynamiques régionales, par la création de nouveaux centres.

Plotinopolis, Andrinople, Antinoé, Hadrianothères... J’ai multiplié le plus possible ces ruches de l’abeille humaine.

Chargées d’une valeur affective, ces nouvelles villes n’en répondent pas moins à des objectifs militaires ou économiques.

Plotinopolis est due au besoin d’établir en Thrace de nouveaux comptoirs agricoles […]. Hadrianothères est destinée à servir d’emporium aux forestiers d’Asie Mineure […]. Hadrianople en Épire rouvre un centre urbain au sein d’une province appauvrie : elle sort d’une visite au sanctuaire de Dodone. Andrinople, ville paysanne et militaire, centre stratégique à l’orée des régions barbares, est peuplée de vétérans des guerres sarmates ; je connais personnellement le fort et le faible de chacun de ces hommes, leurs noms, le nombre de leurs années de service et de leurs blessures. Antinoé, la plus chère, née sur l’emplacement du malheur, est comprimée sur une étroite bande de terre aride, entre le fleuve et le rocher. Je n’en tenais que plus à l’enrichir d’autres ressources, le commerce de l’Inde, les transports fluviaux, les grâces savantes d’une métropole grecque.

Antinoé elle-même, au-delà de la célébration du mort, a un rôle géopolitique à jouer en Égypte :

Antinoé allait naître : ce serait déjà vaincre la mort que d’imposer à cette terre sinistre une cité toute grecque, un bastion qui tiendrait en respect les nomades de l’Érythrée, un nouveau marché sur la route de l’Inde.

Si Hadrien fait naître et s’épanouir les villes, il sait aussi les mettre en concurrence pour affaiblir une cité qu’il juge trop arrogante, comme Antioche :

Je songeai un moment à accroître au détriment de l’arrogante capitale syrienne l’importance de Smyrne ou de Pergame ; mais les défauts d’Antioche sont inhérents à toute métropole : aucune de ces grandes villes n’en peut être exempte.

Cette faculté d’engendrer le changement culmine à l’orée de la mort de l’empereur, avec l’implantation réussie du culte d’Antinoüs dans la plupart des peuples qui composent l’Empire : comme le note Hadrien, « Le culte d’Antinoüs semblait la plus folle de [ses] entreprises, le débordement d’une douleur qui ne concernait que [lui] seul » ; pourtant, dans le chapitre « Patientia » [10], il constate que désormais implantée à Delphes, Éleusis, en Arcadie et jusqu’en Asie, « la jeune figure [lui] échappe ; elle cède aux aspirations des cœurs simples : par un de ces rétablissements inhérents à la nature des choses, l’éphèbe sombre et délicieux est devenu pour la piété populaire l’appui des faibles et des pauvres, le consolateur des enfants morts ». Créé à l’initiative de l’empereur dans des conditions difficiles, le nouveau dieu a pris sa place dans le panthéon universel.

D’abord personnage en mouvement, Hadrien devient donc finalement, dans le roman, celui dont émane ce mouvement, mouvement physique des peuples mais également mouvement de leurs âmes qui s’emparent du culte d’Antinoüs pour le diffuser jusqu’aux limites de l’Empire. De ce qui, pour l’Hadrien réel, demeure lié à l’exercice du pouvoir [11], on passe, avec le personnage de Yourcenar, à une qualité intrinsèque, relevant d’une alchimie plus secrète.

Les élèves et le professeur qui rapprocheraient cet aspect d’Hadrien d’autres œuvres de Marguerite Yourcenar, comme par exemple les Nouvelles orientales, tiendraient là un axe de lecture qui mènerait peut-être tout autant à la vie de l’auteur qu’à celle du véritable Hadrien.

2. Antinoüs, l’enfant mobile

À ce mouvement, font écho, chez le jeune homme, la transformation physique et ce perpétuel changement de la forme qu’Hadrien essaie de capter dans la statuaire :

J’eus d’abord à cœur de faire enregistrer par la statuaire la beauté successive d’une forme qui change ; l’art devint ensuite une sorte d’opération magique capable d’évoquer un visage perdu.

De façon générale, ce qui caractérise le mieux Antinoüs vivant dans le roman est le mouvement : « Comme d’ordinaire Antinoüs allait et venait silencieusement dans la pièce » (emplacement 2491 / p. 215). Silencieux, il accompagne Hadrien comme un « génie familier » : « Sa présence était extraordinairement silencieuse : il m’a suivi comme un animal ou comme un génie familier » (emplacement 1941 / p. 170). Dans cette présence diffuse et familière, dans sa dimension de « dieu personnel » d’Hadrien, il se rapproche du δαίμων des Grecs — à une différence près : alors que le δαίμων de Socrate l’avertit des dangers, « ni cet enfant ni moi nous n’étions sages », nous révèle l’Hadrien des Mémoires.

Mouvement du corps, il est aussi mouvement de la forme, et mouvement de la mémoire qui cherche à la reconstituer :

Il y a les statues et les peintures du jeune vivant , celles qui reflètent ce paysage immense et changeant qui va de la quinzième à la vingtième année : le profil sérieux de l’enfant sage.

Les figures que nous cherchons désespérément nous échappent : ce n’est jamais qu’un moment... Je retrouve une tête inclinée sous une chevelure nocturne, des yeux que l’allongement des paupières faisait paraître obliques, un jeune visage large et comme couché. Ce tendre corps s’est modifié sans cesse, à la façon d’une plante, et quelques-unes de ces altérations sont imputables au temps. L’enfant a changé ; il a grandi. Il suffisait pour l’amollir d’une semaine d’indolence ; une après-midi de chasse lui rendait sa fermeté, sa vitesse athlétique. Une heure de soleil le faisait passer de la couleur du jasmin à celle du miel. Les jambes un peu lourdes du poulain se sont allongées ; la joue a perdu sa délicate rondeur d’enfance, s’est légèrement creusée sous la pommette saillante ; le thorax gonflé d’air du jeune coureur au long stade a pris les courbes lisses et polies d’une gorge de Bacchante. La moue boudeuse des lèvres s’est chargée d’une amertume ardente, d’une satiété triste. En vérité, ce visage changeait comme si nuit et jour je l’avais sculpté.

Dans cette dernière citation, on relève, pour le mouvement de la forme, la profusion des verbes de métamorphose, souvent à la voie pronominale : « s’est modifié », « le faisait passer », « se sont allongées », « a perdu », « s’est creusée », « a pris », « s’est chargée »… Le travail complexe de la mémoire, quant à lui, est perceptible dans l’éclatement des détails, difficiles à rassembler en une forme unique et figée : « une tête », « une chevelure », « des yeux », « un jeune visage »…

Bien sûr, le mouvement « intérieur », qui s’inscrit dans le corps, s’accompagne d’un mouvement « extérieur », inscrit, lui, dans l’espace : « Il m’accompagna par la suite dans tous mes voyages, et quelques années fabuleuses commencèrent » (emplacement 1937 / p. 170).

Il est « l’enfant aux jambes dansantes » (emplacement 2060 / p. 179) qui gravit sans effort les pentes de l’Etna, le compagnon de chasse qui tour à tour se fait « l’enfant zélé qui se jet[te] de cheval, aux haltes, pour m’offrir l’eau des sources puisée dans ses paumes » (emplacement 2169 / p. 188), ou le chasseur fougueux qui « press[e] imprudemment son cheval, lan[ce] sa pique, puis ses deux javelots, avec art, mais de trop près » (emplacement 2361 / p. 204). C’est un « bon nageur » (emplacement 2613 / p. 223).

Comme Hadrien, il pratique la musique :

J’apercevais entre les cordes le profil de mon jeune compagnon, sagement occupé à tenir sa partie dans l’ensemble, et ses doigts bougeant avec soin le long des fils tendus.

Mais aussi, et surtout, la danse, et le chant :

Il y eut une course de chevaux improvisée dans la plaine, des danses auxquelles le Bithynien prit part avec une grâce fougueuse ; un peu plus tard, au bord du dernier feu, rejetant en arrière sa belle gorge robuste, il chanta.

À la mort, par contraste, le corps inerte du jeune homme prend « un poids de pierre » :

Je descendis les marches glissantes : il était couché au fond, déjà enlisé par la boue du fleuve. Avec l’aide de Chabrias, je réussis à soulever le corps qui pesait soudain d’un poids de pierre.

Dans son roman, Marguerite Yourcenar retient, pour expliquer la mort d’Antinoüs, l’hypothèse d’un suicide rituel destiné à protéger Hadrien. Mais ne doit-on pas rapprocher cette mort qui donne au corps le poids d’une pierre, de la profusion d’autres morts par lesquelles l’empereur a tant de fois tenté de figer la forme changeante de ce corps dans la pierre ? On se rapprocherait alors du mot d’Oscar Wilde : « Yet each man kills the thing he loves » [12].

Par la suite, Antinoüs est embaumé et momifié, et Hadrien, littéralement amené à « [tenir] [son] cœur entre [ses] mains » (emplacement 2512 / p. 216). Notons, au sujet de cet épisode, que comme la plupart des passages faisant intervenir un mysticisme un peu sanguinolent, il n’est mentionné par aucune source historique, et relève donc de l’imagination de Marguerite Yourcenar [13]. Son ensevelissement dans la caverne se conclut par ces mots : « Il entrait dans cette durée sans air, sans lumière, sans saisons et sans fin, auprès de laquelle toute vie semble brève ; il avait atteint cette stabilité, peut-être ce calme » (emplacement 2673 / p. 229).

Le jeune homme ne retrouvera sa mobilité, dans l’esprit d’Hadrien, qu’au terme d’un long itinéraire psychologique, dans la partie « Patientia », lorsqu’il prend le rôle de celui qui accompagne les morts. Il devient alors le Cavalier Thrace, et l’on connaît les vertus psychopompes [14] du cheval dans l’imaginaire occidental [15] :

À l’orée des pays barbares, le compagnon de mes chasses et de mes voyages a pris l’aspect du Cavalier Thrace, du mystérieux passant qui chevauche dans les halliers au clair de lune, emportant les âmes dans un pli de son manteau.

Ce qui rend Antinoüs intéressant dans sa fonction psychopompe, est qu’il devient l’intermédiaire entre deux lieux, entre le monde des morts et celui des vivants. De ce rôle de passeur entre les mondes, il évolue sans peine vers celui d’intermédiaire entre les sens et l’âme :

À Delphes, l’enfant est devenu l’Hermès gardien du seuil, maître des passages obscurs qui mènent chez les ombres. Éleusis, où son âge et sa qualité d’étranger lui avaient interdit autrefois d’être initié à mes côtés, en fait le jeune Bacchus des Mystères, prince des régions limitrophes entre les sens et l’âme.

Mais ne jouait-il pas déjà ce rôle de passeur de son vivant, seul repère fixe d’Hadrien d’un lieu à l’autre à travers les voyages, et peut-être finalement le seul à avoir touché son âme au-delà des sens ?

3. Le vivant, la mort et le divin

Par opposition à Antinoüs, Hadrien, quoique « varius multiplex multiformis » dans ses jeunes années, se caractérise par une certaine stabilité intérieure. En tant que personnage, sa problématique est moins liée à une identité en mouvement qu’à la difficulté d’advenir à soi-même :

En ce qui me concerne, j’étais à peu près à vingt ans ce que je suis aujourd’hui, mais je l’étais sans consistance.

À l’orée de la mort, les différents personnages qui l’ont successivement incarné : « l’enfant robuste », « l’officier ambitieux », « l’homme qui hurlait sur la poitrine d’un mort », coexistent encore dans son âme ; à travers ces identités multiples, disparates et parfois presque contradictoires, subsiste toutefois une « force » unique, identique, inchangée :

Je suis ce que j’étais ; je meurs sans changer . […] Cette force qui fut moi semble encore capable d’instrumenter plusieurs autres vies, de soulever des mondes. Si quelques siècles venaient par miracle s’ajouter au peu de jours qui me restent, je referais les mêmes choses, et jusqu’aux mêmes erreurs, je fréquenterais les mêmes Olympes et les mêmes Enfers.

En tant qu’empereur, il a pris le contrepied de ses prédécesseurs, a interrompu la politique de conquête, et s’est attaché à stabiliser l’intérieur de l’Empire. Pour cela, il a notamment agi sur les droits des différentes couches de la population, par le biais de différentes lois, par exemple celles concernant les esclaves [16]. Entre ses mains, l’empire romain ne s’étend pas, mais évolue en mieux. Il s’agit précisément du même mouvement que celui qui anime son être intérieur : advenir à une réalisation plus complète, plus équilibrée et plus pure.

Un élément vient toutefois questionner ce mouvement : le statut de dieu, qui certes, lui est imposé de l’extérieur [17], mais qu’il déclare à plusieurs reprises assumer, de manières toutefois légèrement différentes.

En premier lieu, le divin découle pour lui de l’entier accomplissement de ses caractéristiques humaines :

À quarante-quatre ans, je me sentais sans impatience, sûr de moi, aussi parfait que me le permettait ma nature, éternel. Et comprends bien qu’il s’agit là d’une conception de l’intellect : les délires, s’il faut leur donner ce nom, vinrent plus tard. J’étais dieu, tout simplement, parce que j’étais homme.

Il correspond à une forme d’exaltation du moi, par laquelle Hadrien s’identifie à Zeus :

Quelque temps plus tôt, au cours d’une escale en Sardaigne, un orage nous fit chercher refuge dans une cabane de paysans ; Antinoüs aida notre hôte à retourner une couple de tranches de thon sur la braise ; je me crus Zeus visitant Philémon en compagnie d’Hermès.

Mais c’est la présence, et l’action, d’Antinoüs, qui permettent cette identification d’Hadrien au maître du ciel. À la mort du jeune homme, ce Zeus rayonnant s’effondre :

Le Zeus Olympien, le Maître de Tout, le Sauveur du Monde s’effondrèrent, et il n’y eut plus qu’un homme à cheveux gris sanglotant sur le pont d’une barque.

Ici, Hadrien n’était finalement Zeus qu’en tant que membre du couple Hadrien-Antinoüs, auquel se superposait le duo formé, dans la légende de Philémon et Baucis, par Zeus et Hermès. La disparition d’un membre du couple entraîne la disparition du couple entier, et, partant, la fin de l’identification.

Dans la vieillesse, le statut divin, rendu en apparence caduc par la maladie, trouve cependant un renouveau et une force nouvelle en échappant à l’empereur pour être porté par ce qui n’est même plus sa réputation, mais qui commence à relever de la légende :

Comme au temps de mon bonheur, ils me croient dieu ; ils continuent à me donner ce titre au moment même où ils offrent au ciel des sacrifices pour le rétablissement de la Santé Auguste. [Des] prodiges se sont produits ; des malades disent m’avoir vu dans leurs rêves, comme les pèlerins d’Épidaure voient Esculape en songe ; ils prétendent s’être réveillés guéris, ou du moins soulagés. Je ne souris pas du contraste entre mes pouvoirs de thaumaturge et mon mal ; j’accepte ces nouveaux privilèges avec gravité. […] Phlégon m’a lu dernièrement l’œuvre d’un Juif d’Alexandrie qui lui aussi m’attribue des pouvoirs plus qu’humains ; j’ai accueilli sans sarcasmes cette description du prince aux cheveux gris qu’on vit aller et venir sur toutes les routes de la terre, s’enfonçant parmi les trésors des mines, réveillant les forces génératrices du sol, établissant partout la prospérité et la paix, de l’initié qui a relevé les lieux saints de toutes les races, du connaisseur en arts magiques, du voyant qui plaça un enfant au ciel. […] je m’émerveille d’être à la longue devenu pour certains yeux ce que je souhaitais d’être, et que cette réussite soit faite de si peu de chose.

Hadrien participe alors de sa propre divinisation, mais sur un pied d’égalité avec le peuple, en l’acceptant avec simplicité et sérieux, et en reconnaissant dans sa légende l’image de ce qu’il a voulu être. En un sens, il accepte également de lâcher prise, et de laisser cette légende libre de vivre sa vie propre : il y a dans ce mouvement une forme de renoncement à agir davantage sur le monde, et sur soi-même.

Le moment n’est plus à l’exaltation d’un soi rayonnant, mais à la reconnaissance de la légende que l’on a voulu créer. L’identification de l’empereur ne se fait plus à Jupiter ou à Zeus, mais à Mars ou même à Pluton :

ils ne me comparent plus comme autrefois au Zeus rayonnant et calme, mais au Mars Gradivus, dieu des longues campagnes et de l’austère discipline, au grave Numa inspiré des dieux ; dans ces derniers temps, ce visage pâle et défait, ces yeux fixes, ce grand corps raidi par un effort de volonté leur rappellent Pluton, dieu des ombres.

Cette évolution est à rapprocher de celle d’Antinoüs, dieu personnel d’Hadrien de son vivant, dieu de tous après sa mort. Ainsi, la divinisation semble préparer l’entrée dans la mort, et confère une vie éternelle.

Mais comment l’approche de cette mort est-elle vécue et, finalement, acceptée ?

La fin de la vie d’Hadrien, marquée par la maladie, l’est aussi par une relation plus difficile avec son corps. Ce thème apparaît dès le premier chapitre, dans « Animula vagula blandula » (« Ce matin, l’idée m’est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n’est qu’un monstre sournois qui finira par dévorer son maître » – emplacement 32 / p. 11), puis revient avec force dans le milieu de « Disciplina augusta », lors de la première crise d’hydropisie du cœur.

Alors envisagée avec terreur [18], la mort est progressivement acceptée par Hadrien à partir du moment où il prend connaissance de la lettre d’Arrien.

Mais que fait cette lettre ?

D’une part, elle lui apporte une reconnaissance, qu’il n’espérait plus, de la nature de son amour pour Antinoüs ; Arrien y reconnaît la qualité des amours héroïques, par exemple de celui d’Achille pour Patrocle, et lui « ouvre le profond empyrée des héros et des amis », conférant un sens à son existence comme à son désespoir :

il fait plus : il m’offre un don nécessaire pour mourir en paix ; il me renvoie une image de ma vie telle que j’aurais voulu qu’elle fût. […] Vue par lui, l’aventure de mon existence prend un sens, s’organise comme dans un poème ; l’unique tendresse [19] se dégage du remords, de l’impatience, des manies tristes comme d’autant de fumées, d’autant de poussières ; la douleur se décante ; le désespoir devient pur.

D’autre part, elle apporte à Hadrien le lieu, intérieur, où il pourra mourir en paix. Jusqu’à sa lecture, ce lieu de la mort est, pour l’empereur vieillissant, source d’angoisse ou d’insatisfaction :

Durant les soupers de Tibur, je redoutais de faire à mes invités l’impolitesse d’un soudain départ ; j’avais peur de mourir au bain, ou dans de jeunes bras.

Parasitée par les souffrances du corps, son âme ne trouve la paix dans aucun lieu réel :

Ma chambre secrète au centre d’un bassin de la Villa n’est pas un refuge assez intérieur : j’y traîne ce corps vieilli ; j’y souffre.

Le sentiment de l’échec qui ne le quitte pas réduit tous les lieux de sa mémoire à trois endroits pour lui néfastes :

[…] ces lieux si chers sont trop souvent associés aux prémisses d’une erreur, d’un mécompte, de quelque échec connu de moi seul : dans mes mauvais moments, tous mes chemins d’homme heureux semblent mener en Égypte, dans une chambre de Baies, ou en Palestine.

La vieillesse et la maladie contaminent jusqu’à ses souvenirs, lui interdisant de s’y réfugier pour trouver la paix :

[…] la fatigue de mon corps se communique à ma mémoire ; l’image des escaliers de l’Acropole est presque insupportable à un homme qui suffoque en montant les marches du jardin ; le soleil de juillet sur le terre-plein de Lambèse m’accable comme si j’y exposais aujourd’hui ma tête nue.

Par sa lettre, Arrien le sauve en lui prêtant un corps jeune et les sensations dénuées de souffrance qui lui sont liées :

Arrien m’offre mieux. À Tibur, du sein d’un mois de mai brûlant, j’écoute sur les plages de l’île d’Achille la longue plainte des vagues ; j’aspire son air pur et froid ; j’erre sans effort sur le parvis du temple baigné d’humidité marine ; j’aperçois Patrocle... Ce lieu que je ne verrai jamais devient ma secrète résidence, mon suprême asile. J’y serai sans doute au moment de ma mort.

Il est intéressant de constater que ce lieu où il peut attendre la mort est précisément le seul, parmi tous ceux qu’il mentionne, dans lequel il ne s’est jamais rendu physiquement. De façon non moins intéressante, on s’aperçoit, en reprenant le roman et l’analyse par le graphe, qu’à partir de sa rencontre avec Antinoüs, il a reparcouru la plupart des lieux qu’il avait visités avant de faire sa connaissance : tous les lieux d’Hadrien sont étroitement associés à Antinoüs, et la villa qu’il a fait construire, remplie des statues du jeune homme, l’est peut-être encore plus que tous les autres, bien qu’il n’ait commencé à y vivre réellement qu’après sa mort.

Dans ce lieu offert par Arrien, Hadrien retrouve une projection du couple qu’il formait avec Antinoüs, mais dans cette projection les deux éléments du couple, Achille et Patrocle [20], sont encore bien vivants. Pour accepter la mort, sa mort, une mort qui sera somme toute naturelle, le vieil homme a besoin de reconstruire un endroit où l’impensable n’a pas eu lieu, et où l’enfant est toujours vivant.

Une fois ce lieu trouvé, Hadrien va pouvoir accepter la mort : cela se manifestera d’abord par la volonté d’en finir en suicidant, c’est encore la marque d’une certaine forme de souffrance, du corps comme de l’âme ; puis par l’acceptation de l’agonie qui lui est réservée, dans laquelle il trouve finalement une forme de paix, et de l’âme, et du corps.

4. Marguerite Yourcenar et Hadrien

Dans ce livre, tout est observé, et raconté, du point de vue de l’empereur sur le point de mourir : la méditation sur la mort est donc omniprésente, y compris, par anticipation, dans les parties relatant la vie d’Hadrien avant même qu’il ne fasse la connaissance d’Antinoüs [21].

Nous cherchions, dans l’introduction, quelle était la nature exacte de la relation entre Marguerite Yourcenar et son personnage, Hadrien. Les Carnets nous avaient alors mis sur la piste, non d’une projection, mais plutôt d’une incantation proche de la possession. Il s’agit, en quelque sorte, de convoquer un spectre, et de lui laisser la parole :

Un pied dans l’érudition, l’autre dans la magie, ou plus exactement, et sans métaphore, dans cette magie sympathique qui consiste à se transporter en pensée à l’intérieur de quelqu’un [22].

Cet exercice lui vient de son père :

[…] il m’a donné le premier le goût de l’exactitude et de la vérité. Il aimait qu’on sache exactement ce qu’on savait, il aimait qu’on jugeât lentement un livre, si on lisait ensemble je ne sais quoi, une pièce d’Ibsen par exemple, il voulait qu’on se mette exactement à la place des personnages, qu’on n’y mélangeât pas ses propres sentiments.

Un père assez différent du portrait qu’elle trace d’Hadrien, sans doute [23]. À la question « Mais, avec vous, comment était-il ? », elle répond, de façon quelque peu surprenante :

Il était très bien, c’était à peine un père. Un monsieur plus âgé que moi […] avec lequel on se promenait pendant des heures en parlant de philosophie grecque ou de Shakespeare […], un ami avec lequel on visitait des églises, des champs de fouilles […] et qui, par moments, avait l’air d’un vieux vagabond, à la fin de sa vie, assis sur la route avec un couteau, mangeant son sandwich.

Avec lui, elle se trouve très vite à « égalité », sa « contemporaine », pour reprendre le terme de Mathieu Galey : « Nous nous sentions égaux à partir de treize ans, peut-être, puisque l’âge ne comptait pas pour moi » (Les Yeux ouverts - Entretiens avec Mathieu Galey, 1980, p. 25). Treize ans, l’âge approximatif d’Antinoüs lorsqu’il rencontre Hadrien. L’« égalité » entre deux personnes de générations différentes, les expressions par lesquelles elle désigne son père ( « un monsieur plus âgé », « un ami »), ne sont pas sans évoquer certains aspects de la relation entre les deux personnages.

En approfondissant les recherches, on s’aperçoit rapidement que le « jeu » de la substitution auquel se livraient le père et la fille ne se limitait pas à se glisser dans la peau d’un personnage fictif. Il a connu des prolongements beaucoup plus poussés. Josyane Savigneau rappelle ainsi que « Michel de Crayencour n’a pas craint d’entreprendre des démarches, sous la signature de sa fille, auprès d’une maison d’édition pour que soient publiés les premiers écrits de Marguerite ». Elle explique ensuite, à propos du conte intitulé Le Premier soir :

Le premier soir […] présente […] un intérêt plus directement biographique. On peut le considérer comme le point ultime du jeu entre le père et la fille, puisqu’il s’agit d’un texte écrit par le premier, revu et publié par la seconde. On sait combien tous deux aimaient cette ambiguïté, ce mystérieux plaisir de la substitution, signe d’une singulière intimité et d’une fascination réciproques.

Apportant des précisions au sujet de cette publication « à quatre mains », proposée alors qu’elle écrivait son premier roman, Alexis ou le Traité du vain combat, Marguerite Yourcenar insiste sur la différence d’âge entre les deux personnages du conte (« Sa très jeune compagne attendrissait Georges par sa fraîcheur ingénue »), avant d’expliquer :

Le jeu me tenta. Pas plus que Michel ne s’étonnait de me voir écrire les confidences d’Alexis, il ne trouvait rien d’incongru à mettre sous ma plume cette histoire d’un voyage de noces 1900. Aux yeux de cet homme qui répétait sans cesse que rien d’humain ne devait nous être étranger, l’âge et le sexe n’étaient en matière de création littéraire que des contingences secondaires. Des problèmes qui plus tard allaient laisser mes critiques perplexes ne se posaient pas pour lui.

Alexis est publié en 1929, l’année de la mort de son père. Dans Les Yeux ouverts, Mathieu Galey précise : « On a retrouvé chez Grasset une lettre de vous, des années 29-30, proposant à l’éditeur un « roman sur Antinoüs » » [24]. Antinoüs, qui, dans les Mémoires, est orphelin.

Dans les Carnets, elle met, de façon toujours plus surprenante, son père et Hadrien en relation :

Tout nous échappe, et tous, et nous-mêmes. La vie de mon père m’est plus inconnue que celle d’Hadrien.

Le père de Marguerite était « à peine un père », mais comme le précise Pylade dans Électre ou la chute des masques, « On choisit son père plus souvent qu’on ne pense » (Électre ou la chute des masques, II, 4).

Le travail de l’écrivain, en particulier celui de Marguerite Yourcenar, qui plus est dans les Mémoires d’Hadrien, est naturellement bien loin de se limiter à une projection pure et simple sur l’un des personnages. Mais si projection il y a, ne s’agirait-il pas, plutôt, en partie, d’une projection du père, ou plus exactement de la relation au père, sur Hadrien ? Ou de la re-création, en Hadrien, d’un père idéalisé : n’est-il pas étrange, cet empereur qui « n’[a] pas d’enfants, et ne le regrette pas » (emplacement 3195 / p. 273), mais qui finit par adopter des successeurs sur deux générations ? Cet amant passionné, exalté par les progrès de la croissance de son compagnon, mais qui s’obstine à le désigner comme « l’enfant », y compris lorsqu’il atteint pratiquement une vingtaine d’années [25] ?

Encore une fois, il ne s’agit pas, et il ne peut s’agir, dans une œuvre aussi étayée historiquement, d’une projection simple. Hadrien, Antinoüs, leur relation même conservent dans les Mémoires des spécificités qui ne peuvent relever d’une relation parent-enfant. Père, ou grand-père, Hadrien l’est peut-être davantage vis-à-vis d’Antonin et de Marc. Mais si l’invocation d’Hadrien doit se lire comme un hommage, peut-être est-elle tout autant, dans sa méthode même, un hommage au père qu’à l’empereur. À la lumière de ces considérations, on comprend en tout cas peut-être un peu mieux de quelle « grossièreté » font preuve ceux qui assimilent Marguerite Yourcenar à Hadrien.

Conclusion

Comment aborder le parcours « Soi-même comme un autre » à partir de ces Mémoires ? On a vu dans cet article que la démarche la plus adaptée ne consistait pas, dans le cas de Marguerite Yourcenar, à rechercher une quelconque projection de l’auteur sur le personnage narrateur. Les pistes qu’elle nous donne, en revanche, nous invitent à analyser son travail de création, ou de re-création, comme invocation dans laquelle le « je » de l’écrivain s’efface pour laisser place à celui du personnage. En ce sens, son œuvre relève d’un type particulier de célébration. À travers le parcours « Soi-même comme un autre », ne faut-il pas alors chercher dans quelle mesure, à travers le travail littéraire, l’auteur laisse place à l’autre pour le célébrer ? De l’incarnation à l’effacement de soi, le spectre est vaste, et laisse la place à des approches variées.

Logo : portrait d’Antinoüs couronné, représentation d’inspiration hellénistique, marbre, fin du règne d’Hadrien (130-138 ap. J.-C.). Museo Nazionale Romano.