Introduction

Une des contraintes du discours publicitaire consiste à « raconter une histoire » en très peu de temps, en très peu de mots et avec des ressources visuelles forcément limitées : si une affiche ou une annonce presse invente une histoire mettant en scène un personnage féminin, le lecteur doit en deviner assez vite les tenants et les aboutissants sans le secours d’un texte narratif qui organiserait linéairement le déploiement du récit. Devant cette histoire sans parole, on ne s’étonne pas de voir le publicitaire glisser assez vite de l’économie de moyens à la tentation de facilité. Quoi de plus simple en effet que de mettre en scène le produit vanté aux côtés d’une jolie jeune femme souriante et muette ? Point n’est besoin de discours pour faire comprendre à l’acheteur masculin que l’histoire narrée est la suivante : en acquérant l’ordinateur, le vélo ou la boîte en fer, il sera en bonne voie de conquérir la dame. « Il a la voiture ; il aura la femme » affirme sans s’embarrasser de fioritures le constructeur automobile Audi. Quant au public féminin, il peut s’identifier à cette belle image de soi. On peut certes objecter qu’il ne s’agit là que de fiction publicitaire et préciser que les choses ne se passent pas ainsi dans la réalité. Ainsi parlent les associations de « casseurs de pub » qui rejettent systématiquement cet art d’exploitation qu’est la publicité. Toutefois on peut remarquer, avec E.Goffman [1] qu’il existe des similitudes entre le travail fictionnel du publicitaire et celui de la société qui, pour sa propre cohésion, doit elle aussi exposer de manière condensée et intelligible des éléments obscurs, comme les rapports entre les sexes, la définition ou la représentation du féminin.

Pour cela, on peut constater que la publicité, comme la société, convoque la force des récits mythologiques, quitte à réduire ces narrations à des stéréotypes. Le mythe est en effet une « forme simple » (Jolles) [2] dont la beauté plastique et la ductilité formelle se coulent dans un très bref et très dense scénario, adapté aux formats resserrés des spots TV ou radio (respectivement 30 et 20 secondes). On peut aussi relever dans les publicités des situations empruntées à des scènes de la vie quotidienne afin de signifier les genres féminin et masculin et mettre en scène leurs relations. On s’empressera d’ajouter que ces petites reconfigurations sont hyper ritualisées. La simplification et la stylisation qui définissent les rites et les mythes en général se retrouvent dans le jeu des acteurs de publicité portées à un très haut degré. Grâce au cadrage et au montage, tout ce qui est inconvenant, tout ce qui ne correspond pas à une vie « parfaite » est coupé, si bien qu’une photographie commerciale constitue souvent un condensé d’idéaux sociaux. [3] Quant aux spots TV, ce sont des saynètes qui peuvent servir au lecteur de ressources scéniques pour jouer son propre rôle et se donner le genre qu’il revendique. Par exemple, on peut être surpris de voir des fillettes reprendre à leur compte telle réplique des spots TV pour jouer à la petite femme, en s’inspirant d’une gestuelle écrite par d’autres ce qu’elles vivent comme une affirmation intime et spontanée de leur coquetterie déjà toute féminine.

Si après avoir abordé la question du genre, l’on s’en tient à ces deux axes, si l’on se contente d’aborder la représentation de la femme dans la publicité à travers l’angle du mythe, du stéréotype et du rituel social, on peut voir que ces histoires présentent comme vraies et naturelles des scènes construites par la culture et la société et, plus précisément, par l’intériorisation des normes sociales. C’est sans doute ce qui fait la force du discours publicitaire et l’intérêt de son analyse : il donne forme et signification à des détails de la vie quotidienne qui resteraient insignifiants s’ils ne venaient se refléter dans son miroir de concentration.

I. Mythes et stéréotypes

Notre objectif n’est pas de s’attaquer à la pratique publicitaire mais plutôt de voir quelles sont les histoires dont se nourrit la culture de masse, dont la publicité est un des modes d’expression privilégié, pour exprimer les relations entre les sexes.

Si l’on regarde un échantillon aléatoire [4] de publicités parues aux mois d’avril et mai 2005 dans les cinq médias, force est de constater que la représentation de la femme n’est guère gratifiante. On est frappé par la présence, atténuée il est vrai, d’un scénario trop attendu.

1. La maman et la putain

Certes, on trouve très peu de publicités capables de mettre le feu aux poudres. La vague du porno chic ayant fait long feu, on ne voit plus guère de ces visuels publicitaires décalés, révélant à la cible visée, très bourgeoise, son propre potentiel érotique en mettant en scène, avec un raffinement décadent, une série de fantasmes bien identifiés : soumission ou domination, homosexualité féminine et prostitution. Le pari, esthétiquement assez bunelien, a été gagné : quand Ungaro prend le risque d’un changement radical d’image, les finances de la prestigieuse maison sont au plus mal. Le photographe réussit le tour de force, avec un budget de communication très limité, de redonner à la marque un souffle de jeunesse transformant l’ex-leader en outsider pénétrant. Il fait d’ailleurs des émules. Un peu trop même : tous les grands noms de la mode s’emparent de cette esthétique « trash and glam » avant d’être suivis par des annonceurs de moins en moins prestigieux. Le problème est que la charge émotionnelle provoquée par l’image est intimement liée au produit vendu. Ce qui peut séduire dans une publicité réalisée par un créateur pour un parfum Dior ne passe plus lorsqu’une agence de publicité s’en empare pour valoriser une marque moins haut de gamme, en radicalisant le propos. On ne voit plus alors que l’incursion systématique dans le mauvais goût et l’utilisation aussi gratuite qu’abusive du sexe tarifé et de la violence faite aux femmes. Les publicités 2001 de Sisley [5] donnent l’impression que le sexisme est devenu un créneau publicitaire comme un autre et que, tout se valant dans une société post-moderne, on peut voir se succéder indifféremment des publicités faisant de la femme une « créature » ou une mère de famille traditionnelle, comme s’il n’y avait pas d’autre rôle à jouer en dehors de ces deux là. Florence Amalon le dénonce clairement dans le Livre Noir de la publicité. On voit dans le même magazine une femme réduite à une paire de seins, soit pour séduire avec vulgarité, soit pour être réduite métaphoriquement à son rôle de mère nourricière.

Quand se rejoue ad nauseam l’éternel scénario de la maman et de la putain, difficile de ne pas hurler avec la Meute [6] Pourquoi pas d’ailleurs ? Leur lobbying est efficace, si l’on en croit le cas Sloggy. [7]

Plus significativement, grâce à leur action, en juillet 2001, un groupe d’experts a remis à Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits de la femme et de la formation professionnelle, un rapport sur l’image de la femme dans la publicité. C’est sur la base de ce rapport que le BVP propose une charte pour le respect de la personne humaine. On y précise que « la publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet », ni « induire l’idée d’une soumission ou d’une dépendance » dévalorisant les femmes. Il faut croire que les publicitaires ont tenu compte de ces préconisations : entre janvier et juin 2003, sur 15047 publicités contrôlées, seules 43 ont posé de réels problèmes. [8]

Depuis 2003, les annonceurs semblent avoir intégré, voire récupéré, le discours contestataire des associations féministes. Qui n’a pas souri en voyant la publicité pour ce monospace qui a tout du clin d’œil aux chiennes de garde ? Par un beau dimanche de printemps, dans une banlieue chic, les familles sont de sortie et se livrent avec une componction non dissimulée à leurs occupations dominicales, quand arrive une femme, seule, sans progéniture, au volant d’une grosse et belle voiture familiale. Elle conduit trop vite, saute le trottoir avant de claquer la porte de la berline. Loin de s’excuser, elle aboie comme un(e) chien(nne) au museau de l’infâme roquet qui aboie sur elle, l’animal exprimant tout haut ce que les voisins pensent tout bas. La musique renforce encore le caractère humoristique du spot : il s’agit de My way (Comme d’habitude ) mais dans la version ironique des Sex Pistols. Et voilà comment Jimmy Rotten fait voler en éclat l’habitus bourgeois et court-circuite la critique - féministe ou non - de la publicité. Le spot est tellement drôle et iconoclaste que l’opposant se voit acculé à jouer le rôle fort désagréable de l’éternel rabat-joie, à moins qu’il ne se laisse emporter par le rire, cédant ainsi à l’impératif de divertissement qui émane du discours publicitaire.

Le problème est que le mal est fait. On pourrait croire que la publicité, art de l’éphémère, a une durée de vie inférieure ou égale aux yaourts dont elle assure la promotion. Il n’en est rien. Il n’y a pas de date de péremption connue pour ce genre de communication commerciale. Même lorsque les publicités douteuses sont fustigées et retirées très vite de la circulation, on ne parle que d’elles. Pire : elles font référence. Un petit exemple suffira, que l’on pourrait intituler « Babette au pays des TPE ». Ce pourrait être une fable moderne sur la persistance du discours publicitaire dans l’imaginaire collectif. Sur un blog lycéen, de jeunes élèves de Terminale lancent un appel à contribution : elles réalisent leurs Travaux Personnels Encadrés sur « le rôle de la femme dans la publicité » et veulent des idées, des informations, des références. Parmi toutes celles qu’on leur fournit gracieusement, ressurgit, à de multiples reprises, la publicité pourtant ancienne pour la crème fraîche Babette (Candia), qui aime, on s’en souvient, qu’on la fouette et qu’on la lie.

Manifestement, on n’oublie pas facilement une image publicitaire qui fait appel, sous couvert d’humour, aux clichés sexistes les plus aliénants. Il faut croire qu’on s’investit profondément dans la lecture d’une image commerciale, quant bien même celle-ci se voudrait nonchalante et ludique. Pour l’expliquer, on peut se référer aux travaux d’Austin et dire que le lecteur est happé par une spirale cognitive. Avant même de lire le texte qui lui est adressé, il regarde l’image et la replace tout de suite dans son contexte (il identifie, par exemple, les sociotypes convoqués ). L’effet perlocutoire est sous tendu et renforcé par un argumentaire anticipé, les signes iconiques fonctionnant comme un système prélocutoire. Si l’on tient compte du fait qu’un message publicitaire est répété et décliné, on comprend mieux pourquoi il s’ancre ainsi dans les mémoires et continue de véhiculer, des années après la fin de sa diffusion, des stéréotypes réducteurs.

2. Le règne des stéréotypes

La publicité est bien un discours puissant : même si on récuse ses images les plus stéréotypées, on sait qu’elles s’adressent à soi et servent de code de reconnaissance. Elles permettent à un groupe (en l’occurrence celui des femmes) de s’identifier. Même si les communications caricaturales, qui servent au mieux cette fonction, sont de moins en moins nombreuses, l’on n’échappe pas à un propos sinon sexiste du moins sexué.

Deux exemples récents suffiront. Pour le premier, il s’agit de la communication gouvernementale en faveur de l’instauration d’une journée nationale de solidarité au profit des handicapés et des personnes âgées. La campagne publicitaire nous intéresse parce qu’il s’agit d’une déclinaison : certains messages mettent en scène une femme et d’autres, un homme. Il est alors facile de se prêter au jeu du test comparatif. Que voit-on dans l’annonce presse visant une cible féminine ? Une femme enseignant à de jeunes enfants dans un visuel tout en courbes et douces couleurs. La phrase d’accroche est la suivante : « En travaillant le 16 mai, cette femme permettra à une personne âgée de bénéficier d’une aide à domicile ». Dans la version masculine, on voit un homme seul, en bleu de travail, bricolant en extérieur. La phrase d’accroche reprend le même patron stylistique et grammatical. Toutefois, la thématique est sensiblement différente : la force de travail masculine servira à la construction de chariots élévateurs. Il serait malhonnête de parler de sexisme. Mais tout de même : lorsqu’il s’agit de communiquer sur une occupation aussi essentielle et mixte que le travail, l’on n’échappe pas à une représentation duelle et sexuée, avec l’élaboration de deux discours distincts, présents ensemble dans le même journal mais sur des pages séparées, reprenant un paradigme bien connu grâce aux travaux de P.Bourdieu. Au masculin est associé le dehors où déployer les forces épiques du combat et de la construction, tendues vers le haut, exprimées visuellement en lignes droites. A la femme reviennent l’intérieur, les formes rondes et des missions professionnelles directement inspirées par les tâches domestiques qui lui sont traditionnellement dévolues : l’éducation des petits enfants et la prise en charge des anciens (même si, ici, cela est fait de manière indirecte par le recours à une aide ménagère). Le fait qu’il s’agisse d’une communication émanant du Gouvernement donne encore plus de poids au message : il l’institutionnalise. [9]

Pour le second exemple, il s’agit d’une image très synthétique, pour le travail en intérim (campagne Vediorbis), opposant nettement l’univers masculin et féminin.

Les stéréotypes, même déguisés, règnent dans le discours publicitaire. En établir la liste exhaustive révèle de la gageure. Aussi nous garderons-nous bien de le faire et renverrons aux travaux d’E.Goffman. Dans son article intitulé « La ritualisation de la féminité », [10]le sociologue propose le répertoire suivant : « la femme cachée », « la femme lointaine », « la femme soumise », « la femme enfant », « la femme jouet » et « la consommatrice ».

La femme cachée

Nombreuses sont les publicités masquant une partie du visage ou du corps féminin : le personnage est en effet à demi caché par une porte, un paravent, un bord de chapeau, un autre personnage placé au premier plan, toutes choses faisant écran à sa participation à l’action.

La femme lointaine

Elle détourne le regard ou baisse les yeux, comme si elle voulait se retirer du courant de la communication pour regagner, à l’abri de toute surveillance directe, la maîtrise de ses émotions. Elle aussi paraît se mettre à distance des relations sociales, professionnelles, politiques. Quand un homme est présent à ses côtés, la « femme lointaine », paraît détachée, un peu ailleurs. Elle semble déléguer à son partenaire le soin d’être vigilant pour deux. Elle s’en remet à lui pour assurer les transactions avec le « dehors ».

La femme enfant

Etant donné le lien de subordination existant entre les enfants et les adultes, on peut dire que la femme qui fait l’enfant semble appeler sur elle le traitement qui leur est réservé : on l’éduque, on la gronde, on la protège.

La femme jouet

Elle est mise en avant dans les publicités qui s’inspirent des jeux opposant souvent les garçons et les filles, à la piscine ou en colonie de vacances, par exemple. Les garçons jouent à asperger les filles, à les pousser, à les prendre dans leurs bras... et les ces dernières collaborent en poussant de faux cris d’alarme, en minaudant, en riant. C’est une façon de « jouer » avec la « supériorité » physique des garçons, soit pour la reconnaître, soit, de plus en plus, pour la tourner en dérision tout en la flattant.

La femme soumise

Plus souvent que l’homme, la femme est penchée, assise, voire allongée, photographiée en plongée. Les exemples ne manquent pas.

C’est la position de la disponibilité sexuelle et aussi celle qui place le sujet dans une plus grande vulnérabilité, dans une plus grande dépendance. Il s’ensuit une attitude qu’on peut lire comme l’acceptation d’une subordination, d’autant que son visage arbore une expression conciliante et soumise.

Plus avant, on peut parler de soumission quand la figure féminine, au même titre que le produit auquel elle est associée pour en faire la promotion, devient par transitivité un objet de consommation : la cible masculine peut sembler invitée à la traiter comme tel. C’est une étape vers la marchandisation, qui fait entrer le désir masculin et le corps féminin dans le circuit de la consommation.

Ces quatre figures font de la femme un être qui ne s’engage qu’à demi dans le jeu social. Elle peut prendre part aux événements mais sans s’exposer, sans se mettre en avant : voilà qui est en accord avec la culture patriarcale. Ce faisant, la publicité n’est pas neutre : elle distribue à chacun et à chacune des fonctions précises. Elle participe à l’organisation de la diversité marchande des relations entre les sexes et là est son emprise idéologique. Roland Barthes, avec ses piquantes mythologies, n’a pas peu contribué à montrer le caractère tendancieux de son discours. C’est à l’occasion du premier Congrès mondial de la détergence, qui se tient à Paris au mois de septembre 1954, que Roland Barthes s’attaque à l’analyse du discours publicitaire, particulièrement celui qui s’efforce de vendre des lessives aux femmes. « Saponides et détergents » montre que la publicité, à l’image de toutes les autres représentations collectives, peut être appréhendée comme un système de signes, comme un petit panthéon mythologique de second rang. Loin d’être écrit au « degré zéro », comme s’il proférait une vérité naturelle et évidente, son discours diffuse une représentation orientée de la réalité. Et l’auteur entend bien prendre prétexte de ce menu fait culturel pour « rendre compte en détail de la mystification qui transforme la culture petite-bourgeoise falsificatrice et illusoire en nature universelle ». [11]

Il nous semble toutefois possible de noter un infléchissement du discours publicitaire avec l’irruption de la dernière figure répertoriée par E.Goffman, celle de « la consommatrice », qui trouverait une satisfaction ultime et définitive dans la consommation, tant sont grands les rapports fétichistes qu’elle entretient avec les objets qu’elle acquiert. Elle s’en délecte, les saisit du bout des doigts avec beaucoup de tact.

Si l’on s’intéresse au caractère fétiche de la marchandise, on peut approfondir la réflexion et mettre en perspective la brève notation descriptive du sociologue avec ce que dit Marx dans le livre I du Capital :

« La forme valeur et le rapport de valeur des produits du travail n’ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C’est seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme fantastique d’un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là les produits du cerveau humain ont l’aspect d’êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Il en est de même avec les produits de la main de l’homme dans le monde marchand. C’est ce que l’on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu’ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production. »

Comme le fait remarquer Laurent Duclos, c’est toujours cette citation qui est reprise et détournée par la critique du consumérisme, synonyme de double aliénation pour la travailleuse. Or, ajoute-t-il, « si on lit bien Marx, on est sensible, au contraire, à la naissance d’une réalité autonome dans laquelle la consommatrice est plongée sans être nécessairement dupe des croyances qu’on lui prête... » [12].

Pour elle, consommer peut devenir un acte de résistance, pour peu qu’elle se livre (ou simplement adhère) à des pratiques de détournement, comme sait l’être, par exemple, le culte du kitch. La consommatrice trouve alors à s’accomplir et à développer des capacités dans une sphère -la consommation - où, au contraire de la sphère du travail, on pensait son aliénation sans fin. Or, c’est précisément sur ce terrain là que se placent les publicitaires les plus audacieux, toujours aptes au retournement des discours. On peut citer les publicités pour Diesel, bien sûr. On pourrait aussi parler de l’univers visuel de Versace qui, selon le couturier lui-même, assassiné dans des circonstances toutes pasoliniennes, « a érigé la pétasse au rang du sublime ». Sic. Les visuels parus dans les magazines sont remarquables de mauvais goût et une première lecture nous fait dire qu’acheter un jean de la marque permet de mener une guerre de position aux « maîtres », en les empêchant de peupler le monde dans lequel nous évoluons d’objets distingués selon leurs critères, érigés en normes culturelles du « bon goût ». Cette forme de publicité propose aux femmes d’autres modèles de socialisation et d’émancipation. Le modèle social proposé n’est plus seulement celui de la femme au foyer et/ou de la femme active : c’est en faisant du shopping que la femme, devenue « la consommatrice », se construit. Elle y expérimente en effet des capacités de choix, de tri, d’adhésion ou de résistance, susceptibles de renouveler, par une sorte d’effet retour, les formes de son engagement dans le travail et dans le hors travail. C’est cette expérience autonome que le « marketing expérientiel », par exemple, cherche à mécaniser. [13]

Lors de la relecture du visuel, en revanche, on se pose, avec L.Duclos, la seule question qui vaille : qu’a-t-elle à gagner dans cette forme de consommation plus dégagée qu’engagée ? Cela lui permet-elle une forme d’accomplissement qui supposerait un débordement de l’objet ? Si la consommation n’est plus seulement un dérivatif, produit-il de la dérivation, du sens dérivé, bref du sujet ?

Rien n’est moins sûr, d’autant que les publicités qui retournent les poncifs du consumérisme ne répondent pas à la question. [14] Ils ont au moins le mérite de la poser. On peut ainsi faire mention de la dernière campagne de communication de Dove, présentée dans la presse sous forme de questionnaires à choix multiples. Chaque visuel présente une femme « normale », jeune ou vieille, plate ou très forte, blanche ou noire et le consommateur doit répondre à une question ainsi formulée : « tâches de rousseur ou signes extérieurs de beauté » ? Si l’on achète les produits Dove, on accomplit un acte citoyen : on refuse la marchandisation des corps idéaux. On peut aussi donner l’exemple visuel suivant, qui n’est pas sans évoquer les corps d’Ingre, émanant d’une campagne pour The Body Shop :

Mais, si le problème est posé, y répondre n’est pas leur sujet. Mais Jean Baudrillard ne le fait pas non plus, qui stigmatise la disparition pure et simple du moi lorsqu’il devient « sujet consommant », sommé de dire son identité en se contentant d’opter pour tel ou tel produit. [15]

3. Mythologies des années 2000

Les stéréotypes ne sont pas tous réducteurs : celui de « la consommatrice » ouvre le champ du questionnement. Cependant, si la publicité fait de l’effet, c’est aussi parce que ses images tirent leur force plastique de leur enracinement dans les grands mythes originels, définis par Aristote comme histoire brève dont on appréhende le contenu d’un seul coup d’œil.

Dans cette perspective, nous aimerions nous concentrer sur trois figures mythologiques ou légendaires plus récentes pour voir si elles renforcent ou infléchissent la nature du discours publicitaire : celles d’Eve, de la chimère et de l’ange. A leur lumière, il semble que la rhétorique publicitaire soit plus tortueuse que ce que le relevé de clichés simplificateurs pouvait laisser craindre. Elle est capable de déstabiliser les signes qui disent le féminin.

Eve, magicienne ou sorcière

De la solitude...

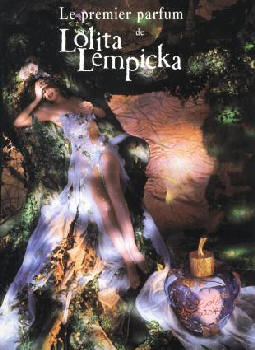

Plusieurs publicités convoquent la figure d’Eve. Pour faciliter l’analyse, arrêtons-nous à l’étude du visuel qui assure la promotion du « Premier parfum » de Lolita Lempicka.

On y découvre une jeune femme languidement étendue sur un tronc d’arbre abattu. Elle pose, yeux clos et bouche entr’ouverte, dans une robe de mariée d’un blanc irisé en dentelle dévorée. Si nous pouvons voir en cette femme une figure palingénésique de l’Eve première, c’est grâce au nom du parfum, annonçant à lui seul la genèse d’un parfum mais aussi au flacon en forme de pomme et à l’atmosphère de commencement de monde qui nimbe la photographie : c’est une aube nouvelle dont on voit les premiers rayons percer les branchages.

Tout n’est qu’entrelacement suggestif dans cette image : la flamme des longs cheveux roux s’emmêle aux fleurs et aux feuilles, la robe s’ouvre et se mêle à l’écorce, les branches de lierre s’enroulent aux autres végétaux ainsi qu’au corps à demi dénudé. Il n’est pas jusqu’à la typographie qui évoque l’union et la fusion des éléments puisque l’écriture du nom de la marque est un jeu de rinceaux délicats. De même, la forêt elle-même refuse le cycle ordinaire qui sépare les saisons : toutes sont présentes ensemble dans ce paysage de photomontage, comme si rien n’était successif, ni dissocié. Tout n’est qu’harmonie oxymorique des contraires, réconciliation fusionnelle des antagonismes dans une nature idéalement corrigée avec Photoshop pour dire le retour de l’unité primitive, féminine. Nous sommes assez proches de la figure de la magicienne ou de la sorcière peinte par Michelet.

Que raconte cette Eve nouvelle ? Que la Femme est une médiatrice capable de réconcilier des instances ennemies ou séparées. Et cela, de manière autonome. Elle peut très bien se passer d’Adam pour faire ses expériences. Elle est seule. Peut-être est-elle regardée mais elle, elle ne regarde personne puisqu’elle ferme les yeux et s’enferme délicieusement dans sa rêverie intime et narcissique. Voilà qui change radicalement des visuels publicitaires où la femme n’existe que par et pour le regard des autres, c’est-à-dire en tant qu’objet accueillant, attrayant, disponible. Ailleurs, on attend qu’elle soit souriante et attentionnée, à l’écoute des attentes masculines supposées, notamment en matière d’agrandissement de l’ego. Ici, rien de tel : elle existe pour elle-même. [16]

... à l’éviction des hommes

On peut trouver un avatar radicalisé du mythe néo-édénique en se rendant sur le site de la marque de vêtements Wallis, Dress to kill.

Dans un des visuels, digne du grand guignol, on découvre une scène directement inspirée par Tarentino. Au second plan, un homme d’une trentaine d’années, déjà bedonnant, est juché sur une énorme tondeuse à gazon autotractée, digne, cette fois-ci, d’un film de Lynch. Le personnage détourne les yeux de la pelouse pour suivre du regard une jolie jeune femme, cintrée dans un tailleur noir de la meilleure coupe, impeccablement coiffée d’un chignon strict. Elle n’a pas un seul regard pour lui et lui tourne le dos, avançant d’un pas vif malgré l’étroitesse de sa jupe droite et la hauteur de ses talons aiguilles. Pourtant, la présence furtive et indifférente de la femme fatale va engendrer une conséquence... mortelle. Détourné un temps de son occupation, rendu sourd au monde extérieur par un casque efficace, le macho n’a pas vu que sa machine avance inexorablement, toutes lames dehors, vers un second personnage masculin situé au premier plan. Lui non plus ne voit rien, n’entend rien. Allongé dans l’herbe, écouteurs vissés sur les oreilles, il est plongé dans la lecture de Pulp Fiction, sans subodorer le moins du monde que lui-même va finir en pulpe, haché menu par cette étrange figure de la destinée qu’est la tondeuse. Comme dans le cinéma de Quentin Tarentino, les signes s’exhibent et la jubilation naît de cet excès de références, d’allusions, de significations. L’image dévoile alors ce que la société dissimule : chaque geste, chaque situation « fait signe » et atteste les déformations idéologiques infligées au langage. En l’occurence, la femme libre serait forcément mortifère. Mais ici, le « mythe » falsificateur est dénoncé, « passé à la moulinette » des codes humoristiques de la tondeuse et de la « pulp fiction ». Ce sous genre du roman noir des années quarante est ainsi nommé parce que ses récits sont imprimés sur du mauvais papier, fait d’une « pulpe » de cellulose peu raffinée. Il doit aussi son appellation à son goût pour le grand guignol sanguinolent, friand de massacre réduisant les victimes à l’état de pulpe.

L’on peut rire de voir le cliché parfois sexiste de la femme fatale désamorcé par l’humour « pulp », qui suppose chez son récepteur (et sa réceptrice) une véritable activité d’interprétation et non seulement « du temps de cerveau disponible ».

La chimère

En regard des publicités qui coupent les hommes en petits morceaux, existent des annonces commerciales se proposant de morceler le corps féminin. On sait que le peintre Zeuxis avait réuni à Crotone les plus belles femmes connues dans le but de peindre Hélène de Troie. En peignant le visage charmant de l’une, la jambe parfaitement galbée d’une autre, en sélectionnant le plus beau sein, le plus beau bras, etc., il comptait bien réaliser le portrait de la femme parfaite. [17] Ce procédé est courant dans la fabrique des images publicitaires. Pour composer un corps idéal, Aubade fait poser un mannequin pour le buste et un autre pour le visage avant d’unifier l’image à la palette graphique.

La femme fictive ainsi reconstituée n’a d’autre existence que chimérique. De même, pour le photographe, chaque mannequin vivant n’existe que morcelé, à l’image des mannequins de plastique qui attendent, désarticulés, dans les sous-sols des grands magasins, qu’on veuille bien les remonter et les habiller avant de les mettre en vitrine. Les médecins ont été les premiers à faire le lien entre ces corps de synthèse et les troubles alimentaires de toutes jeunes filles. Sans doute marginal, ce comportement intègre l’idée que le corps féminin serait toujours à démonter, remonter, modeler avant que d’exister. C’est cette norme sociale que les jeunes filles auraient intériorisée de manière pathologique en s’appropriant des « techniques du corps » extrêmes, pour reprendre l’expression de M. Mauss. Le discours publicitaire, malgré son outrance, s’inscrit dans un ensemble plus vaste de signes sociaux indiquant comment contraindre son corps pour devenir conforme à un modèle qui n’est qu’un assemblage composite, hétérogène et dont l’identité fait problème.

L’ange

Il existe un pendant au portrait de la femme chimérique, idéalement désirable. Certaines publicités gomment les parties trop sexuées du corps féminin, au point de le présenter comme un être androgyne. On peut faire référence aux affiches de Thierry Mugler pour son parfum unisexe : le couple y est présenté comme une créature siamoise, belle et monstrueuse.

Elle est composée d’un seul torse, d’une seule paire de jambes totalement imberbes mais compte deux têtes identiquement blondes. Les visages ont les mêmes traits fins même si l’un est plus féminin et l’autre, plus masculin. Revisitant l’antique mythologie astrologique, il donne sa vision moderne, hybride et angélique, du couple gémellaire.

Faire de la femme un ange présente un intérêt certain : c’est une vision idéalisée, tellement lisse et dépourvue d’aspérité que cette représentation n’offre plus de prise à la critique. Pourtant, sous couvert d’idéal, le corps féminin asexué est rendu irréel, au point que lui est même refusée sa valeur d’objet. Si la femme est « sauvée » de la déchéance, de la chute au rang d’objet, c’est son être même qui lui est refusé. Il s’agit de ce qu’on pourrait appeler un grand numéro d’illusionnisme, surtout si la femme est présentée en couple avec son partenaire. C’est Lacan qui nous le rappelle :

« Si on met en évidence la relation d’amour tout en suspendant ce qui est son amarre, son point tournant, son centre de gravité, son accrochage, il est impossible d’en dire quoi que ce soit si ce n’est un escamotage. »

Qu’il s’agisse de chimères ou d’anges, ces publicités sont construites comme des énigmes et c’est là leur intérêt sémiologique. Il en résulte une perte de sens. Jamais, la femme ne peut être « elle-même ». Etre en fuite, telle Aréthuse la jeune fille transformée en source aux résurgences insaisissables, elle n’est plus « symbolisable » et le discours s’effrite, proposant des signifiés flottés, des signifiants flottants. C’est la leçon qu’on peut tirer de l’analyse de ces publicités. Et c’est peut-être de ce manque symbolique que se nourrissent les spots publicitaires joués par des acteurs.

II. Drôles de jeux

1. Jeux de rôles

Selon Erwing Goffman, les publicitaires exploitent un corpus de postures et de rituels déjà établis. Fidèle à sa conception des relations humaines comme vaste dramaturgie, il montre que les fictions publicitaires reproduisent le discours social sur les rapports entre les genres. De fait, on peut énumérer longuement les spots qui reproduisent des scènes de la vie quotidienne où l’homme et la femme jouent leur rôle en s’opposant et se complétant dans leur gestuelle, dans leur discours, dans leurs mimiques. Tout se passe comme si la publicité, surtout lorsqu’elle est projetée sur écran, jouait un rôle spéculaire : elle transforme la réalité en signes denses et resserrés, organisés en cérémonial théâtral dont chacun peut s’inspirer, consciemment ou non. Ces trames dramaturgiques permettent en effet aux hommes et aux femmes réels de savoir comment se donner mutuellement la réplique et, partant, de se témoigner réciproquement la reconnaissance de leur identité spécifique, différente.

Dans la plupart des jeux de rôles que mettent en scène les spots TV ou radio (et de plus en plus d’émissions télévisées inspirées par la rhétorique publicitaire), on peut voir se dérouler des parades qui disent mais aussi construisent la complémentarité entre les deux sexes. On a déjà mentionné les scènes de jeux entre adolescents garçons et filles. Qu’il s’agisse de la réalité ou de la publicité, le rituel semble être le même : les filles « jouent » leur rôle de créature émotive, fragile, inexperte dès qu’il s’agit de prouesse physique ou technologique. Elles font semblant d’avoir peur ou d’être impressionnées par l’engagement physique des garçons. Encore s’agit-il moins d’un muet consentement au rôle de petite chose que d’un petit test mené pour vérifier et mesurer l’attirance qu’elles peuvent exercer, petit test élaboré en fonction d’idées reçues sur la féminité. Les garçons ne s’y trompent pas. Ces parures et parades ne sont pas uniquement interprétées comme des signes de faiblesse biologique (sauf par les plus benêts) mais aussi comme de petites invitations à aller plus loin dans le jeu de la séduction. Gageons que sans ces saynètes fonctionnant à la manière des canevas de la commedia dell’arte, trames suffisamment codifiées pour servir de support à une improvisation réussie, bien des couples ne se formeraient pas, ne sachant comment jouer et exprimer leur attirance mutuelle.

Dans le répertoire publicitaire, existent d’autres scénarii servant de modèles aux parades auto-expressives. On pourrait évoquer les rituels de courtoisie, de galanterie ou de vénération de l’instance maternelle, qui permettent aux deux sexes de se dire mutuellement qui ils sont, l’un par rapport à l’autre, l’un vis-à-vis de l’autre. C’est particulièrement vrai des publicités qui mettent les hommes et les femmes en situation de travail, de réunion, de conversation, d’échanges sportifs et plus encore qui les mettent en scène à l’école ou en famille, cadres institutionnels idéaux pour la différenciation des rôles. Ce que chaque sexe accomplit se fait sous le regard de l’autre. S’enclenche alors le dispositif de formation et d’appréciation réciproques. Arrêtons-nous au dernier slogan d’Intermarché : « Donnons plus à celles qui donnent tant ». La structure même de la phrase révèle cette logique du donnant-donnant au sein du rituel de complémentarité. Le parallélisme de construction et le rythme binaire de la phrase miment la construction de soi par l’échange, la réplique, l’effet de miroir. La femme est présentée comme une mère entièrement dévouée aux siens. Donatrice d’amour, elle s’accomplit dans la sollicitude et le sacrifice. C’est le modèle proposé. En contre partie du travail important qu’elle est obligée de fournir dans la sphère privée, elle obtient une réparation « symbolique » : elle est idéalisée et les siens sont invités à entrer dans un cercle vertueux et à faire assaut de générosité. Dans ce petit duo, chacun est captif de l’autre : chacun a besoin de sa chacune pour se voir offrir des séquences de jeu d’auto confirmation. Ces signes stylisés sont des ressources pour les individus qui veulent vérifier et affirmer qu’ils répondent aux lois du genre, de leur genre.

L’efficacité de ces histoires publicitaires tient à leur théâtralité. On est souvent saisi par les qualités essentiellement théâtrales qui s’en dégagent : vérité des personnages, justesse du dialogue, habileté du mouvement. D’autre part, la standardisation, l’exagération et la simplification qui caractérisent les rites en général se trouvent portées à un degré inégalé dans des poses publicitaires visionnées des dizaines de fois par les deux partenaires. Elles sont alors plus faciles à jouer par des acteurs de bonne foi qui expriment, à travers ce jeu sérieux, ce qu’ils pensent être leur identité sexuelle et sociale.

2. Petits arrangements entre genres

La publicité, en tant que spectacle hyper ritualisé, montrerait comment la société se met en scène pour permettre l’expression de soi grâce à l’autre, dans des jeux d’échanges en vis-à-vis et de répliques en miroir. C’est oublier un peu vite que la symétrie n’est qu’apparente et que ce discours renforce des arrangements sociaux où prévaut l’asymétrie.

Qu’on se souvienne des anciennes sagas Ricoré, mettant en scène la famille nombreuse idéale : on y voyait fort bien comment les familles « s’arrangent » différemment avec leurs enfants. Aux garçons reviennent les jeux avec papa ; aux filles, les activités en cuisine avec maman. Avouons-le : c’est bien pratique pour la mère de famille. Une partie de sa progéniture est occupée par le père. Elle peut surveiller l’autre moitié et lui demander de l’aide. C’est un moyen injuste mais commode de s’organiser, de rationaliser la logistique des tâches ménagères. On comprend qu’il perdure dans les publicités familiales pour Kinder ou Nutella, Maman Gâteau ou Francine. La publicité, même lorsqu’elle prétend devancer les mutations sociales, serait encore structurellement conservatrice, au sens où elle renforcerait l’organisation différentielle du corps social.

Les publicités plus récentes semblent prendre quelque distance. L’égalité entre les garçons et les filles y est plus souvent postulée mais elle est vécue de manière bien particulière. Ces spots, très intéressants, présentent les femmes et les hommes, les garçons et les filles « en activité ». On peut constater que la sexualisation des tâches y est en nette régression puisqu’on voit des hommes faire la vaisselle [18] et des petites filles jouer au chirurgien avec leur nounours, ou encore deux femmes travaillant sur des ordinateurs sans rivalité aucune mais dans la sérieuse des collaboration.

Cependant, elles posent la question de l’apport spécifique des femmes à des activités devenues mixtes. Certains savoir-faire féminins, naturalisés, pourraient permettre aux femmes d’exercer des métiers anciennement réservés aux hommes en ajoutant une certaine plus-value. Ainsi, dans les professions de santé, la femme médecin (et non plus infirmière) saura prendre en charge le patient dans sa globalité, avec plus de douceur, d’humanité, d’empathie, ce qui va bien dans le sens du discours actuel sur la transformation du patient en usager, ayant des droits nouveaux, comme celui de ne plus souffrir, d’être informé en ayant accès à son dossier médical, d’être respecté en tant que personne adulte et non plus « corps » à laisser traiter par une médecine hyper technicisée. Le discours sexué qui pouvait alimenter sans fin la guerre des sexes a cédé le pas à la célébration des différences complémentaires, différences nées de la socialisation mais devenues tellement « naturelles » et inconscientes qu’il serait épuisant de lutter contre elles. Autant faire avec cette seconde nature pour tirer son épingle du jeu social.

Ce nouveau discours ne manque pas d’intérêt. Encore faut-il savoir si le jeu est possible. Nous pouvons élargir notre objet d’étude et nous interroger sur les émissions de télé-réalité qui, tels de nouveaux soaps, servent de supports au défilé des plages publicitaires. On retiendra la prestation de Mallaury Nataf dans « Ca reste entre nous » sur Match TV, en mai 2005. La jeune femme, ancienne actrice de sit-com spécialisée dans les rôles d’adolescente un peu bête, s’est fait éliminer de La ferme après une semaine de participation. Elle est entrée dans le jeu pour en finir avec son image et pervertir la distribution sexuée des rôles. Elle a ainsi refusé de jouer le rôle que le casting lui avait assigné, celui de la femme enfant ou de la femme jouet. Elle a préféré faire la femme joueuse, la femme clown.

« Et puis nous l’avons regardée en clown défait, en désarticulée, en fin du monde. Le visage barbouillé de blanc, le nez rouge, les larmes sanglantes griffées le long des joues, la bouche amère, tordue, triste, déformée par un rire silencieux. » [19]

Sur son rôle et ses marges de manœuvre pour changer le jeu, Mallaury Nataf dit :

« Je pense qu’ils m’ont fait confiance en tenant compte du risque qu’il y avait à me faire entrer dans la Ferme. Puisque les patrons de TF1 eux-mêmes (...) m’ont dit : « de toute façon, votre histoire, ou notre histoire commune à TF1, fait que nous et vous, Mallaury Nataf, c’est situationniste. C’est Guy Debord. Vous êtes clairement là pour exploser la société du spectacle. » J’ai dit : « Dis donc ! Quelle intelligence ! C’est exactement pour cela que j’ai postulé à ce jeu, que je fais ce jeu. » Ils m’ont dit : « Oui, mais on vous surveille. » Déjà, en huit jours j’avais réussi à dérégler le jeu. S’ils m’avaient laissée encore un peu plus, je crois que j’aurais pu l’imploser de l’intérieur. (...) Ils n’ont pas voulu prendre le risque. »

Du montage des résumés quotidiens de la vie à la ferme, qui ne font pas d’elle une personne très sympathique, elle dit encore :

« Je ne suis pas vraiment comme ça. Maintenant, c’est le choix, encore une fois, des gens qui ont monté. Je dois me plier au jeu et savoir de toute façon quelles en étaient les règles. C’est-à-dire assez vicieuses. »

On lui souhaite au moins de s’être un peu amusée.

Sur TF1, chaîne pourvoyeuse d’espaces commerciaux rompue aux techniques publicitaires, le réel a disparu pour laisser place aux artefacts du spectacle. C’est une machinerie tellement lourde et puissante que changer les scenarii, les rituels entre les sexes n’est pas possible.

3. Diabolus in musica

Il existe peut-être une toute petite catégorie de publicités qui retournent purement et simplement les règles de ce jeu. Le procédé en est fort simple : il s’agit de remplacer les hommes par des femmes et d’attendre les réactions des spectateurs, toujours fortes. Deux exemples antagonistes le montrent : celui de Columbia et celui de Marithé et François Girbaud.

La publicité pour Columbia, entreprise américaine spécialisée dans les articles de sport et de randonnée, met en scène son P-D.G ou plutôt, sa « P.Dgère », Gert Boyle, ce qui, déjà, n’est pas banal. [20] Ce qui l’est encore moins, c’est la représentation du féminin qui s’y donne à lire.

L’égérie de la marque n’a rien d’une vedette L’Oréal [21] puisqu’elle a plus de 80 ans et qu’elle est tatouée. Elle adopte une posture très masculine, bandant son biceps pour qu’on puisse y lire aisément l’inscription peu polie « born to nag », empruntée aux bikers. « Emmerdeuse née » stipule la traduction en bas de page. Verdict ? La campagne a reçu, ce 28 avril, le prix de la publicité la moins sexiste de l’année 2004, décerné par l’Association des femmes journalistes. Cette reconnaissance doit beaucoup au charisme et à l’histoire personnelle de Gert Boyle. Enfant, elle a fui l’Allemagne nazie et ses parents ont racheté la petite entreprise textile qu’elle a su transformer en machine communicante, centrée sur son personnage. Disons aussi que le ressort publicitaire qui consiste à montrer une femme là où on s’attendrait à voir un homme fonctionne quand la tonalité demeure ludique. Frédéric Raget, directeur de l’agence Rage en charge de la publicité de la marque en Europe l’a bien compris : cette femme apparaît comme la mère nature, extrêmement exigeante, un peu sadique et le ton employé est celui de l’humour vache. En définitive, cette publicité a été bien accueillie parce qu’elle n’est pas bien sérieuse et on aurait tort de s’en offusquer [22]

En revanche, en l’absence d’humour et de second degré clairement postulé, ce mauvais genre de publicité ne passe plus du tout. Surtout quand le retournement ne se limite plus à une inversion des sexes mais à un renversement des signes religieux.

On peut aussi s’arrêter sur la dernière publicité réalisée par Marithé et François Girbaud.

Voici la description qu’en fait Le Monde du 11 mars 2005 :

« Ils sont treize, comme les douze apôtres et le Christ, réunis pour le dernier repas. Douze femmes et un homme, qui n’incarne pas Jésus. La marque de prêt-à-porter a détourné La Cène, la célèbre fresque de Léonard de Vinci, pour sa dernière campagne de publicité. »

Surtout, il y a cet homme, dont on n’aperçoit que le dos. Debout, dénudé, il enlace une des femmes-apôtres, sans se soucier de la tragédie qui se prépare. On sent bien que c’est lui qui suscite la polémique, davantage que les femmes qui l’entourent.

« Croyances et libertés », association chargée de représenter les évêques français devant la justice, a saisi en référé le tribunal de grande instance de Paris, précisant qu’il s’agissait d’une « blessure à l’égard d’un événement fondateur de la foi chrétienne ». Non sans perspicacité, l’avocat Maître Massis parle de « parodie » On peut ici entendre le terme au sens étymologique : c’est le chant détourné, le contre chant, qui prend à rebours les signes installés pour les déstabiliser, en même temps que l’ordre auquel ils renvoient. Les magistrats lui ont donné raison le jeudi 10 mars en interdisant l’affichage de la publicité sur tous les supports.

Loin de nous l’envie de prendre parti. Ce que l’on voudrait mettre en avant, c’est le caractère symptomatique de cette publicité et des réactions suscitées. Or, l’on sait que le symptôme surgit quand le symbole fait défaut. « Le symbole manque là où est intervenue à sa place une séparation (dia-bolique). Ce diabolique est lui-même conséquence de la faute (diaptoma). Essai de vaincre la parole diabolique, le symptôme viendrait comme la trace d’un symbole perverti, éclaté ». [[M.Balmary, L’Homme aux statues, 1981, Paris, Grasset, cité par Laurent Duclos, Op. Cit.+]On peut se demander si cette référence analytique ne résume pas le problème. Il permet en tout cas de rendre intelligible cette manifestation de rejet et de censure. Parce que les signes modernes ont failli en ne se donnant pas comme de bons symboles, donnant à penser le féminin, les signes tronqués, incomplets ou parodiques se multiplient de manière symptomatique dans le discours publicitaire. L’usage des stéréotypes anciens ou de mythes nouveaux, oscillant entre angélisme et signes « diaboliques », ne permettrait pas au discours -publicitaire ou autre- de symboliser correctement le corps féminin.

Conclusion

La publicité ne crée pas les rôles et les discours qu’elle met en scène mais elles les stylisent et les ritualisent. On pourra objecter que les publicitaires se moquent bien de la portée idéologique, sociologique de tel ou tel clip et qu’on oublie trop vite la dimension uniquement commerciale de leur démarche. On ne l’oublie pas, c’est même celle-ci, qui loin de discréditer la portée du discours publicitaire, en fait la valeur. La publicité révèle, rend visible quelque chose qui caractérise tout rituel social : sa dimension commerciale précisément. Le théâtre de la vie sociale, avec ses rituels et ses parades, n’est-elle pas une succession de scènes commerciales, jouées dans le but de nous vendre une vision du monde, vision où règnerait un certain déficit de symboles ?