Enjeux en Lettres

L’enseignement de l’écriture concentre des enjeux forts :

- maîtrise de la langue,

- capacité à reformuler des savoirs et à exprimer sa pensée,

- aptitude à créer avec et par le langage,

- formation de la personne et du citoyen.

Le français est la discipline privilégiée d’un enseignement de l’écriture parce qu’elle l’articule étroitement à d’autres domaines qui participent de sa construction :

- la fréquentation d’œuvres littéraires (lecture et culture) permet d’expérimenter les effets d’écritures artistiques,

- l’étude de la langue d’accéder à une représentation du système de la langue française en prenant conscience de normes et d’écarts.

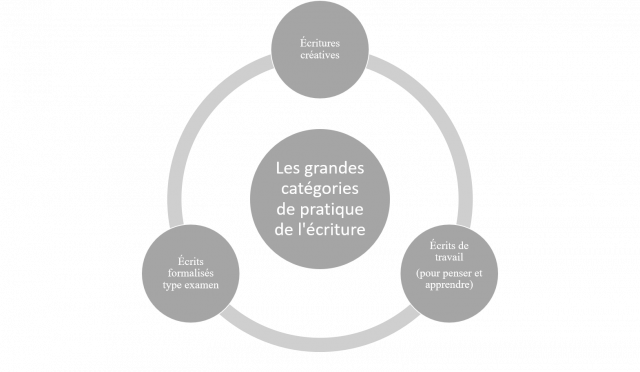

Des pratiques variées

Le terme « écriture », dans les programmes scolaires, recouvre un ensemble complexe de pratiques variées de l’écrit. Faire écrire les élèves ne se limite pas uniquement à faire produire de temps en temps une expression écrite aboutie (une nouvelle en fin de séquence en 4e par exemple, une expression écrite type DNB en 3e, un commentaire littéraire, une dissertation, un essai).

Ce sont autant d’activités écrites qui permettent à l’élève non seulement de s’entraîner à la formulation à l’écrit, de développer des compétences d’écriture, mais aussi de s’approprier une lecture (« écrits d’appropriation » au lycée) ou une notion, de s’interroger sur la signification d’un texte, de préparer un oral continu.

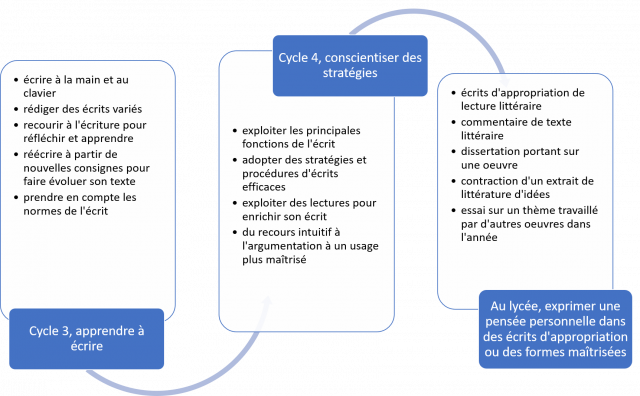

Une approche progressive

Écrire est une tâche complexe pour laquelle il peut paraître difficile de différencier des paliers de maîtrise. La lecture des programmes invite pourtant à une approche progressive à adapter en fonction des besoins des élèves.

Une pratique au quotidien

Pour développer leurs compétences d’écriture, il est fondamental de faire écrire les élèves chaque jour,

- en variant les formats, les supports, les visées,

- en laissant une large place aux écrits intermédiaires,

- en explicitant les différents rôles de ces écrits variés.

Le professeur doit régulièrement ménager des moments spécifiquement consacrés à cette activité, à chaque séance. En circulant dans les rangs et en regardant les élèves écrire, le professeur mesure le degré de compréhension d’un texte, vérifie la fidélité aux intentions de l’auteur étudié, repère les problèmes d’expression et de formulation, construit l’aide à apporter. Loin d’être des produits finis et aboutis, ces écrits de travail peuvent être ensuite retravaillés et améliorés, faire l’objet d’une reprise individuelle ou collaborative (correction, enrichissement).

Quelles pratiques d’évaluation ?

Cette conception implique des pratiques d’évaluation qui autorisent et installent le travail d’exploration au cœur de la classe :

- tous les écrits n’ont pas à être notés,

- il est possible de faire place à la réécriture (au professeur de proposer une nouvelle consigne, une remarque, une piste de progrès…),

- et la part du respect des normes (langue et format) peut être variable.

Ainsi Dominique Bucheton propose d’adopter « un autre regard sur les copies », celui du lecteur authentique plutôt que du correcteur. Elle suggère quatre indicateurs pour évaluer le « travail de l’écriture » plutôt que l’écrit : la quantité, la manière dont l’élève se positionne dans son écrit (ex : utilise-t-il le « je » ou le « il » ?), le contenu et les enjeux de son texte (ex : de quoi ça parle ? quelles valeurs sont ainsi exprimées ?), et l’évolution du rapport à la norme [1].

Dans cette perspective, l’enseignement de l’écriture donne toute sa place également à celui de la révision des textes : prendre le temps d’expliciter et de déplier la complexité de ce que c’est que « se relire », c’est viser une plus grande autonomie des élèves.