Introduction de Monsieur Aizier, IA-IPR de Lettres

La journée du 4 février 2020 se veut l’occasion de conduire avec les professeurs une réflexion sur la mise en œuvre de l’étude de la langue dans les classes de lycée.

L’étude de la langue au programme

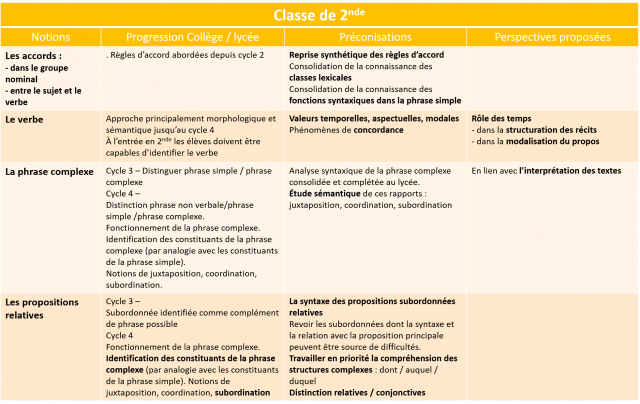

Ce n’est pas en soi une vraie nouveauté, puisque l’étude de la langue figurait déjà comme objet dans les programmes précédents, mais on note une accentuation nette : la place de l’étude de la langue se renforce et se précise [1]

– d’abord parce qu’apparaissent clairement dans les programmes des notions proposées à l’étude,

en classe de 2nde

– ensuite parce qu’une question de grammaire, de syntaxe précisément, sera proposée à l’évaluation à l’oral de l’EAF du baccalauréat.

Compétences linguistiques, compétences langagières

Il est important que l’étude de la langue permette aux élèves de renforcer et de développer leurs compétences linguistiques dans le prolongement de ce qui s’est fait au collège ; important qu’ils développent leurs capacités à réfléchir activement sur la langue, à en comprendre et à en décrire le fonctionnement.

Mais les compétences linguistiques ne sont pas une fin en soi : elles visent à développer des compétences langagières, définies comme capacité à mieux parler, mieux écrire. On songera au rôle que peut jouer l’étude de la langue dans les exercices écrits de l’EAF : contraction, essai, commentaire, dissertation.

Mieux parler, mieux écrire, mieux lire aussi ; l’étude de la langue permet de mieux comprendre et mieux analyser les textes.

Les trois modalités

Les programmes distinguent trois modalités pour l’étude de la langue :

- la leçon de grammaire qui fait une place importante aux manipulations morphologiques et syntaxiques,

- le moment de grammaire qui correspond

– à une analyse ponctuelle, lors d’un travail de lecture et d’interprétation des textes,

– au choix d’un point de langue qui résiste, pour élucider un passage, débloquer une situation de compréhension, - l’accompagnement personnalisé pour remédier aux difficultés en production orales et écrites grâce à la situation de côte à côte que permet l’AP.

Conférence d’Olivier SOUTET

Introduction à la conférence

Propos liminaires

En guise d’introduction, Olivier Soutet salue l’intérêt pour la grammaire marqué par la présence de Monsieur Raucy, Inspecteur Général de Lettres qui suit ces travaux, d’un « aréopage d’inspecteurs » et d’une assistance fournie de professeurs de lycée.

Cela souligne à ses yeux les attentes dans un domaine à la fois ancien dans la tradition scolaire et plus récent dans sa présence au lycée. C’est un domaine qui tout à la fois est empreint de beaucoup de traditions et néanmoins traversé par tous les apports de la linguistique, plus ou moins bien absorbés, plus ou moins bien digérés, ce qui peut induire parfois des confusions dans les esprits.

La grammaire est aussi, malgré les apparences, un sujet qui peut être hautement polémique. Olivier Soutet s’engage, au bénéfice des professeurs, à éviter,par souci de clarté, les polémiques d’écoles et autres « querelles de clocher ».

Après consultation des recommandations faites en matière d’enseignement de la grammaire dans la perspective d’une progression collège / lycée et au terme d’un échange avec Monsieur A. Aizier, IA-IPR, le choix s’est arrêté sur la question des subordonnées circonstancielles et de leur analyse.

D’emblée, Olivier Soutet demande qu’on excuse une terminologie qui pourra être un tantinet vieillie parfois, tel le terme d’« analyse logique ». [2] La terminologie, souligne-t-il, est un sujet de querelle permanent.

Notions élémentaires

La question qui nous occupe est donc une question d’« analyse logique », d’analyse syntaxique, qui intéresse la phrase complexe.

Olivier Soutet fait sienne la distinction entre phase simple et phrase complexe.

- La phrase simple s’ordonne classiquement autour d’un noyau verbal - même si la phrase non verbale est également bien attestée en langue. C’est à partir de cette phrase simple que se développe une première analyse, dite grammaticale.

- Au niveau de la phrase complexe se développe une analyse comparable, mais transposée au niveau propositionnel.

Olivier Soutet fait ici une parenthèse. Le bien-fondé du terme de « proposition » reste une discussion terminologique jamais réglée. Dans l’histoire de la grammaire à l’usage des classes, et repris par les querelles des linguistes, le débat autour de la notion de proposition reste ouvert. C’est une notion non admise par tous, car elle entraîne des confusions. De fait, la notion de proposition - telle que pensée par le linguiste syntacticien - est entendue comme une composante de la phrase complexe ; mais elle ne recouvre pas la notion du logicien. [3]

L’analyse syntaxique « dite logique », transposant l’analyse grammaticale, identifie un repérage de nature et un repérage de fonction.

Dans la phrase complexe

- le repérage de nature est opéré traditionnellement, pour les subordonnées, par l’élément introducteur et permet de distinguer relative conjonctive et interrogative (éventuellement, si l’entrée et l’appellation sont acceptées).

- Le repérage fonctionnel se fait sur des critères syntaxiques, pour les conjonctives notamment entre celle qui fonctionnent dans un rapport avec le verbe noyau, les complétives, et les conjonctives, dites circonstancielles, dont le fonctionnement se fait au niveau de la phrase.

Les circonstancielles, le sujet du jour, constituent un ensemble assez hétérogène. C’est cette hétérogénéité qu’il convient d’examiner avec le souci d’y mettre un peu de clarté et de relativiser les sous-classements usuels qui sont souvent proposés.

PLAN

1- Les limites de l’analyse usuelle

2- Les circonstancielles entre prédication et modalité

3- Quelques enseignements complémentaires

CORPUS

(2) Je constate qu’il est malade.

(3) Je me réjouis qu’il soit guéri.

(4) Pierre n’a pas épousé Marie parce qu’elle est riche.

(5) Pierre est d’une santé fragile, encore que je l’ai(e) vu faire du ski alpin.

(6) Pierre viendra, pour peu qu’il puisse avoir un train.

(7) La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom) / Capable d’enrichir en un jour l’Achéron/ faisait aux animaux la guerre.

(8) Pierre connaît des échecs bien qu’il travaille beaucoup.

(9) Pierre connaîtra des échecs s’il ne travaille pas davantage.

(10) Pierre connaîtra des échecs aussi longtemps qu’il ne travaillera pas davantage.

(11) Pierre n’est pas parti sans que Marie le sache.

(12) Pierre n’a pas acheté de vin pour qu’on le distribue gratuitement.

(13) Pierre n’a pas acheté du vin pour qu’on le distribue gratuitement.

(14) Pierre est parti en voyage ailleurs qu’on le croit.

(15) Si tu viens, je te recevrai.

(16) Je te recevrai…, si tu viens.

Première partie - Limites de l’analyse usuelle

1. Quelques rappels d’« analyse logique »

À l’intérieur des conjonctives, on distingue les conjonctives dites « complétives » - terme discuté - et les « circonstancielles ».

Dans d’autres classifications, on oppose aux « circonstancielles » les « actancielles », pour éviter le terme de « complétive » qui présente un inconvénient du point de vue de la compréhension. Ce dernier induit en effet dans les esprits l’identification « complétive » / « complément » d’où la tendance, résistante chez les élèves et les étudiants, à croire que la complétive est nécessairement complément, alors qu’il existe en langue des complétives sujets.

Poser une paire notionnelle actant / circonstant pourrait s’avérer intéressant pour notre analyse.

La notion d’actant nous vient de l’analyse structurale et est empruntée à l’analyse actancielle des textes dans le sillage de Propp et Greimas.

Lucien Tesnière [4], en s’inscrivant dans la tradition post-greimasienne, s’approprie cette notion d’actant pour l’analyse grammaticale et linguistique [5].

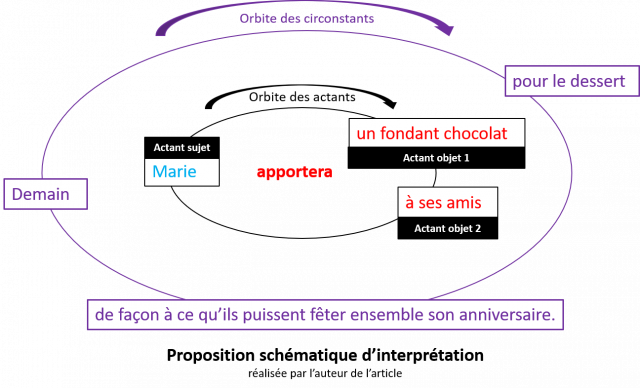

En s’appuyant sur ces notions d’actant et de circonstant, il donne à voir la phrase comme s’organisant autour du verbe.

Il distingue deux orbites

- une orbite proche : celle des actants ;

- une orbite plus éloignée : celle des circonstants.

Une telle analyse est, on s’en doute, la porte ouverte à querelle chez les linguistes : en centrant tout sur le verbe, on fait du sujet un actant comme un autre, au même titre que l’objet.

Le clivage à venir se devine : on rompt avec l’analyse prédicative, issue d’Aristote, qui, elle, isole d’un côté le sujet et de l’autre le constituant, plus ou moins large, qu’est le prédicat [6]. Et reste en suspens cette question : le sujet est-il un actant comme un autre ?

Au-delà de ce débat, Olivier Soutet propose de retenir la notion d’actant pour l’appliquer à l’analyse de la phrase complexe.

On retiendra ainsi la notion de conjonctive actancielle ; la notion de conjonctive sujet devient dès lors non problématique.

À reprendre cette analyse avec les notions d’actant sujet / actant objet 1 / actant objet 2 pour l’appliquer à la phrase complexe, on distinguera :

- conjonctive actancielle sujet

Qu’il soit malade est regrettable.

- conjonctive actancielle objet

actancielle objet 1Je constate qu’il est malade.

actancielle objet 2

Je me réjouis qu’il soit guéri. [7]

La description appelle certainement à être améliorée, elle peut générer des discussions, mais elle est relativement stabilisée et semble permettre une compréhension satisfaisante du fonctionnement des dites complétives ; on retiendra donc la notion de conjonctives actancielles.

2. Le flou de la notion de circonstant

Tesnière décrit les circonstancielles, en opposition aux actancielles, comme ayant à voir avec le verbe, mais selon une orbite plus éloignée. Il ne renouvelle pas le propos et la notion de circonstant demeure floue. Tesnière reste embarrassé par le sous-classement des conjonctives circonstancielles. Et, en la matière, la difficulté d’analyse des propositions circonstancielles recoupe la difficulté de l’analyse des compléments dits circonstanciels, dans le cadre d’une phrase simple.

Comment faire apparaître la difficulté ?

Postuler qu’il n’y aurait qu’une orbite de circonstants et que tous les circonstants sont à analyser par rapport au verbe a pour conséquence un nivellement des propositions circonstancielles.

Cela conduit Tesnière, et derrière lui toute la tradition grammaticale, à confondre sous une même analyse deux concessives :

Il est venu bien qu’il soit malade.

Il est en bonne santé, encore que je l’ai(e) trouvé vieilli.

Dans les deux cas, selon l’analyse traditionnelle, on va proposer d’y voir des concessives, analysées par rapport au verbe de la principale.

Or, cette analyse à plat heurte l’esprit avant même toute enquête syntaxique un peu approfondie.

Premier énoncé

Il est venu bien qu’il soit malade.

- D’un point de vue logique, l’énoncé est perçu comme un tout qui articule les idées de maladie et de présence.

Deuxième énoncé

Il est en bonne santé, encore que je l’ai(e) trouvé vieilli.

- Tout, la graphie, la prosodie, la mélodie phrastique, la ponctuation avec la virgule, nous conduit à considérer intuitivement qu’il y a deux moments de parole, deux actes de parole :

– Assertion 1 - il n’est pas malade, encore en bonne santé.

– Assertion 2 - il est vieilli.

Il s’agit d’une deuxième idée, qui vient corriger la première.

Dans les deux cas, selon l’analyse traditionnelle, on repère des concessives, subordonnées conjonctives, compléments de concession du verbe de la principale.

3. Le primat du notionnel

Quelle difficulté ?

Arrivé à ce point, il faut formaliser ce qu’on a introduit du point de vue, non pas de la syntaxe, mais de l’acte d’énonciation.

Dans les faits, Tesnière retombe dans le piège de la solution notionnelle, qui pose un vrai problème dans une perspective d’analyse linguistique, mais dans une perspective pédagogique aussi.

Dans la réalité de la langue, la notion même de conjonctive circonstancielle est problématique parce qu’elle recouvre une véritable nébuleuse.

Or faire de la grammaire, c’est faire des classements, au moins pour une part.

- Du côté de la conjonctive actancielle, les critères de sous-classements sont d’ordre syntaxique et fonctionnel : sujet / objet 1 / objet 2

- Du côté des circonstancielles, au contraire, on retient un sous-classement notionnel, que l’on retrouve tant pour les compléments circonstanciels de la phrase simple que les circonstancielles au niveau de la phrase complexe. La liste en est connue, limitée, mais pas intégralement stabilisée. Certes, on s’accorde sur le temps, le lieu, la manière, la concession, la cause, conséquence ...

Marc Wilmet [8], au sujet des circonstants et des circonstancielles, s’est amusé à reprendre un grand nombre de grammaires scolaires et dresse la liste récapitulative des sous-classements notionnels. On retrouve bien sûr le noyau dur, classique, qui fait consensus, mais également des compléments tels que les compléments de prix, de mesure, …

Le problème est bien réel. Le recours trop précoce au notionnel est comme un aveu d’échec lorsque le syntacticien ne sait plus classer. Un indice en est l’inflation des catégories notionnelles, ce qui est toujours suspect, même si viendra un moment où le sous-classement notionnel est le bienvenu.

Premier inconvénient : gommer la différence syntactico-énonciative

L’analyse classique présente un premier inconvénient. Dans l’exemple des concessives, dire qu’on a affaire dans les deux cas à une subordonnée conjonctive circonstancielle complément de concession n’épuise pas le sujet. Ce n’est pas faux ; mais on ne fait pas apparaître la différence syntactico-énonciative qui permet de rendre compte de la différence de fonctionnement entre les deux phrases.

Est en cause la connexion propositionnelle au niveau syntaxique et au niveau énonciatif.

- 1er cas :

Il est venu bien qu’il soit malade.

On a une même énonciation, qui souligne un hiatus entre le fait d’être venu et la maladie.

- 2ème cas :

Il est en bonne santé, encore que je l’ai(e) trouvé vieilli.

Il y a là deux énonciations successives. La grammaire, dans sa description, doit en rendre compte.

Second inconvénient : passer sous silence l’ambiguïté

Le second inconvénient que présente l’analyse classique est de ne pas permettre de traiter des cas d’ambiguïté. En linguistique générale, l’ambiguïté est à la fois un obstacle et un appel à la réflexion. Les langues humaines ont le mérite d’être le meilleur code de communication qui soit, mais en même temps, elles sont toutes, quelles qu’elles soient, concernées par l’ambiguïté.

Cette ambiguïté prend deux formes majeures :

- la polysémie lexicale ou lexico-grammaticale ;

- l’ambiguïté syntaxique avec ses conséquences sémantiques.

Or, comme le soutenaient Chomsky et ses élèves dans la grammaire générative, un bon modèle d’analyse syntaxique, un bon modèle explicatif doit pouvoir rendre compte des ambiguïtés.

Prenons un exemple :

la critique du professeur

Génitif objectif ou génitif subjectif ? Nous avons affaire à une même structure de surface. Mais il y a deux réalités sous-jacentes, qui permettent de rendre compte de cette ambiguïté :

soit, le professeur est l’auteur de la critique,

soit, le professeur est l’objet de la critique.

À la lumière de ces réflexions, étudions l’exemple 4 :

Pierre n’a pas épousé Marie parce qu’elle est riche.

Deux interprétations possibles :

- Il n’a pas épousé Marie parce qu’elle est riche, [mais ... parce qu’elle est jolie.]

- Il n’a pas épousé Marie. C’est parce qu’elle est riche. Il n’aime pas les femmes riches.

Le grammairien doit pouvoir rendre compte d’une telle ambiguïté.

Et d’ailleurs, quelle interprétation est retenue de façon prioritaire ?

Il nous faut donc maintenant chercher à hiérarchiser les circonstants et à proposer une analyse qui retarde, et marginalise peut-être, l’analyse notionnelle.

Deuxième partie - Les circonstancielles entre prédication et modalité

1. Prédication et modalité

Dans Pour une logique du sens, Martin développe l’idée suivante :

Quelle que soit la langue employée, quelque chose est dit de quelque chose. L’énoncé ne va pas en dehors de la prédication. « Cette chaise est confortable. » Il est dit de cette chaise qu’elle est confortable. Même une phrase impersonnelle comme « Il pleut » dit quelque chose de quelque chose. L’état de chose est tel qu’il y a de la pluie. C’est le sens du « il » impersonnel. On n’imagine pas une langue rétive à la prédication et qui ne compterait que des onomatopées. La prédication est un des fondements de la grammaire universelle. L’autre fondement de l’universalité est la modalité. Quelle qu’en soit la langue, l’énoncé produit est donné pour vrai. On peut certes mentir en disant « Cette chaise est confortable. » ou bien « Il pleut. » ; mais ces énoncés sont quand même présentés comme des énoncés vrais. La véridiction s’attache universellement aux énoncés proférés. Toute langue possède des moyens pour moduler la vérité. Ainsi par l’interrogation …. »

L’essentiel est dit. Martin pointe les opérations majeures que sous-tend la phrase – et ce n’est pas contradictoire avec l’analyse actancielle.

- « Dire quelque chose de quelque chose », c’est à proprement parler la prédication.

- Présenter cela comme vrai, selon toutes les modulations du vrai, c’est la modalité. Cela nous renvoie à ce que nos grammaires appellent les modalités, mais aussi aux types de phrase, à la négation, qui participent de la modulation du vrai.

Prédication - Modalité.

Ce sont les deux bases universelles de toute grammaire.

C’est définitoire du langage humain. On dit toujours quelque chose de quelque chose et on donne ce qu’on dit pour vrai ou référable à du vrai. C’est toute la différence entre une phrase et un énoncé. La phrase n’est pas un être de discours. Les exemples sur lesquels nous nous appuyons dans le présent exposé sont des phrases, des séquences, pour illustrer un phénomène grammatical. Nous ne parlons ni de Pierre ni de Marie. Quand nous parlons, nous échangeons non des phrases mais des énoncés, et parce que nous échangeons des énoncés, la question de la véridiction est capitale.

S’impose donc l’idée qu’il faut distinguer les circonstancielles de la modalité et les circonstancielles de la prédication.

2. Les circonstancielles de la modalité

Les circonstancielles de la modalité présentent très largement un caractère métalinguistique.

Analyse de cas : exemple 5

Pierre est d’une santé fragile, encore que je l’ai(e) vu faire du ski alpin.

La deuxième proposition, concessive, apporte une réserve à la première proposition. C’est la vérité qui est en jeu.

L’analyse traditionnelle nous dirait : proposition subordonnée conjonctive introduite par la locution conjonctive « encore que », complément circonstanciel de concession de « est »...

Mais cogitons un peu !

- Le premier énoncé est d’abord présenté comme vrai :

Pierre est d’une santé fragile.

- La deuxième proposition apporte un correctif à la première partie : « Pierre est d’une santé fragile. » ; elle porte sur la composante véridictionnelle de l’énoncé.

encore que je l’ai(e) vu faire du ski alpin

Il faut prendre en compte ce que Olivier Soutet appelle la temporalité syntagmatique.

La phrase est composée d’une suite de constituants :

– Instant T - « Pierre est de santé fragile. »

– Instant T + 1 - On vient corriger ce qui vient d’être dit : il est capable de faire du ski alpin, néanmoins.

Dans ce cas, la concessive porte non pas sur le contenu, mais sur la prise en charge par l’énonciateur de la première proposition. Elle vient la corriger, la nuancer, voire la nier.

Un procédé de correction, de réserve, d’annulation

« Pierre est sympathique, encore qu’il ait fait une vacherie à son voisin. »

La conclusion du tout, c’est qu’il n’est pas vraiment sympathique. Nous sommes dans ce que l’on pourrait décrire comme un procédé de négation sans mot négatif [9] : c’est beaucoup plus méchant !

Dans l’exemple 5,

Pierre est d’une santé fragile, encore que je l’ai(e) vu faire du ski alpin.

le (e) du subjonctif est là pour appeler à réflexion.

Il s’avère que statistiquement, sur des grands corpus, prévaut, derrière « encore que », l’utilisation de l’indicatif. « Encore que nous l’avons vu / nous l’ayons vu … »

Il est intéressant de noter que l’indicatif vient assez facilement derrière « encore que ».

Bien qu’il soit malade, ...

« Bien qu’il est malade » ne passe pas. C’est la question de l’acceptabilité en langue. Il y a comme un interdit intuitif sur l’indicatif derrière « bien que » ; mais il est admissible derrière « encore que ». Cela se comprend aisément puisqu’il s’agit dans l’exemple 5 de deux actes d’énonciation successifs.

La suprême vacherie serait même de dire :

Pierre est sympathique, encore que …

On ne dit rien, et en ne disant rien, on met en cause la vérité, de façon absolue.

Nous sommes là dans un procédé d’annulation.

Nous pouvons évoquer également un procédé de réserve.

Pierre viendra pour peu qu’il puisse avoir un train

« Pierre viendra pour peu que ... »

Le manuel de grammaire nous donnera « pour peu que » : hypothétique restrictive ; or, ce qui est important, comme dans l’exemple précédent, c’est que le « pour peu que » vient corriger l’énoncé 1.

Prenons maintenant l’exemple 7

La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom)

Capable d’enrichir en un jour l’Achéron

faisait aux animaux la guerre.

« La peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom »

L’analyse usuelle nous donne : complément circonstanciel de cause du groupe verbal faisait la guerre. Nous sommes totalement à côté du sujet !

La parenthèse « (puisqu’il faut l’appeler par son nom) » est en fait un outil de justification.

3. Les circonstancielles de la prédication

Les circonstancielles de la prédication constituent le deuxième grand ordre des circonstancielles.

Prédiquer, rappelons-le, c’est dire quelque chose de quelque chose. On peut dès lors classer les circonstancielles de la prédication en regard du rapport que la subordonnée entretient avec le noyau prédicatif [10].

A. Circonstancielles extérieures au noyau prédicatif

Il est des circonstancielles qui, même si elles ne participent pas des circonstancielles de la modalité, sont extérieures au noyau prédicatif.

Exemples 8 - 9 - 10

Pierre connaît des échecs bien qu’il travaille beaucoup.

Pierre connaîtra des échecs s’il ne travaille pas d’avantage.

Pierre connaîtra des échecs aussi longtemps qu’il ne travaillera pas d’avantage.

B. Circonstancielles dans un rapport d’extériorité/intériorité

L’exemple 4 avec la double interprétation possible est une bonne illustration.

Pierre n’a pas épousé Marie parce qu’elle est riche.

- Si on retient pour interprétation :

« Pierre n’a pas épousé Marie. C’est parce qu’elle est riche. »

La circonstancielle est extra-prédicationnelle. La circonstancielle causale n’intervient pas sur la négation.

- Si, au contraire, on retient pour interprétation :

« Pierre n’a pas épousé Marie parce qu’elle est riche, mais ... parce qu’elle est jolie. »

On peut reformuler la séquence ainsi :

Pierre a épousé Marie, non parce qu’elle est riche mais ...parce qu’elle est jolie.

C’est du reste l’interprétation qui prime, intuitivement.

La circonstancielle est intra-prédicationnelle.

Exemple 11

Cette analyse vaut pour les causales, elle vaut aussi avec la structure « sans que ».

Pierre n’est pas parti sans que Marie le sache.

Complément de manière ? Concessif ?

Le cas est délicat du point de vue de la sémantique grammaticale.

Deux interprétations possibles :

- « Pierre n’est pas parti et Marie ne le sait pas. »

La circonstancielle est extra-prédicationnelle. Il y a deux énoncés successifs. - « Pierre est parti et impensable que marie ne le sache pas. »

La circonstancielle est intra-prédicationnelle.

Exemple 12, emprunté à Marc Wilmet.

Autre exemple, impliquant d’autres nuances notionnelles.

Pierre n’a pas acheté de vin pour qu’on le distribue gratuitement.

- Pierre n’a pas acheté de vin. Il veut que le vin soit distribué gratuitement. C’est pour que le vin soit distribué gratuitement.

La circonstancielle est extra-prédicationnelle. Il y a deux énoncés successifs. - Pierre a acheté du vin, mais pas pour qu’on le distribue gratuitement. Il l’a fait par intérêt.

La circonstancielle est intra-prédicationnelle.

C. Circonstancielles quasi compléments du verbe

Pierre est parti en voyage ailleurs qu’on le croit.

Nous retrouvons le débat qui apparaît dans l’analyse des circonstants nominaux avec des verbes comme « partir » / « aller ».

Pierre va à Lyon.

Doit-on voir dans le complément « à Lyon »

– un circonstant - « à Lyon » complément circonstanciel de lieu -

OU

– un actant objet - « à Lyon » complément de verbe du verbe aller ?

Il y a vraiment un clivage entre ces deux analyses, que l’on retrouve au niveau de l’analyse des circonstancielles

Troisième partie - Quelques enseignements

1. Éclatement des catégories sémantiques notionnelles

Il faut en convenir, cela nous conduit à un éclatement des circonstancielles. En deux groupes, circonstancielles de la prédication / circonstancielles de la modalité. C’est vrai pour les concessives, c’est vrai aussi pour les causales.

Les locutions conjonctives ne sont pas même éclairantes en la matière.

Pierre est d’une santé fragile, encore que je l’ai(e) vu faire du ski alpin.

« Encore que » est utilisé pour exprimer la réserve, l’annulation ; la locution apparaît pour énoncer une circonstance portant sur la modalité, souvent associée à un jeu de virgule, à l’écrit.

Mais

Pierre est sympathique bien qu’il fasse des vacheries à son voisin.

Pierre est sympathique, bien qu’il fasse des vacheries à son voisin.

C’est possible aussi.

Une pausette, entre la principale et la subordonnée, marquée par la virgule, fait basculer résolument la subordonnée du côté de la circonstance de modalité.

Autre exemple :

Il est sympathique, quoique ...

« Quoique » est ici quasi adverbial et l’on bascule du côté de la modalité.

Le même processus se retrouve avec les « fameuses hypothétiques ».

Les grammaires montrent une tendance forte à tout organiser à partir d’un repérage formel et selon l’opposition potentiel / irréel :

Si je suis riche, ... / Si j’étais riche, ... / Si j’avais été riche, ...

Les hypothétiques sont pensées selon le format de ce qu’elles nomment « le système hypothétique » ; cela suppose de les penser comme un seul acte de parole qui pose l’assertion d’une relation causale, projetée soit dans un avenir qu’on ne peut pas garantir - le potentiel - soit dans un passé dont on sait qu’il ne l’a pas cautionné - l’irréel.

Or, il n’est pas vrai que toutes les hypothétiques relèvent de ce système hypothétique.

C’est vrai pour cet exemple prototypique :

Si je suis riche, j’achèterai une voiture.

Mais, si l’on propose à la place :

J’achèterai une voiture, si l’Éducation nationale m’augmente.

À ce titre, les tests prosodiques sont très intéressants ; ils montrent une pause, un arrêt, qui signifie qu’il y a une deuxième énonciation. On n’est alors plus dans un véritable lien causal.

Dans le deuxième cas, à côté du lien de causalité, qui relèverait de la circonstance de prédication - l’achat de la voiture est lié à la possibilité financière de le faire ou non - s’ajoute une idée de réserve. La réserve est d’entrée présente dans l’hypothèse, mais elle est là soulignée, et la conjonctive bascule du côté de la modalité.

La conséquence première est donc un éclatement des catégories notionnelles.

Il y a des concessives qui relèvent de la modalité et d’autres de la prédication. Ce qui est vrai pour les concessives est vrai pour les gros bataillons des circonstancielles, les hypothétiques, les causales. Cause, concession, hypothèse sont des formes de la causalité, et sont de ce fait affectées par ce nouveau classement.

2. Ré-interrogation de la notion de complément

La deuxième conséquence est que l’on est appelé à réinterroger la notion de complément : complément circonstanciel de quoi ?

Il est sympathique encore que / bien qu’il fasse des vacheries à son voisin.

Le deuxième élément est complément de la première proposition tout entière. Il est très exactement complément de phrase, comme on en est arrivé à le considérer pour les adverbes. Le complément porte sur la modalité du premier énoncé.

Pour les adverbes en effet, on retrouve dans la tradition le même type de mécanisme : adverbe de manière - modifie le verbe - 1 pt

C’est ce qui est à fuir par excellence !

Cette sorte d’analyse stimulus-réaction - je dis « adverbe » / je dis « modifie » - n’a aucun sens. Tous les éléments d’une phrase se modifient les uns les autres. Il est bien plus opérant et productif de faire la distinction entre les adverbes de phrase et les adverbes de constituants.

Le paysan élève naturellement des veaux.

L’adverbe « naturellement » ne modifie rien du tout.

En revanche, deux interprétations sont possibles :

– Le paysan élève des veaux de façon naturelle / selon des modalités naturelles / en conformité avec la nature.

– Le paysan élève des veaux, évidemment. Il est évident que le paysan élève des veaux.

S’il veut dire « évidemment », l’adverbe est en surplomb par rapport à l’ensemble de la phrase, il s’articule à la phrase selon un axe vertical ; il est extra-prédicationnel.

S’il signifie « de façon naturelle », il s’inscrit dans la phrase selon un axe horizontal, il est infra-prédicationnel.

Reprenons cet exemple :

Pierre va à Lyon.

Complément de verbe ou circonstanciel ?

Tesnière disait que, dans un troisième cas de figure, on ne sait pas trop. Ce n’est pas un aveu d’impuissance. C’est une manière de reconnaître l’existence d’un continuum de la phrase. Les énoncés combinent les unités ; et parfois, on peut être à la frontière.

3. Importance de l’ordre syntaxique

La dernière conséquence est donc qu’il faut se garder d’une approche trop strictement morpho-sémantique et privilégier l’ordre syntaxique.

L’analyse traditionnelle s’intéresse certes à l’ordre syntaxique, mais elle accorde le primat à l’aspect morpho-sémantique.

Pourquoi morpho-sémantique ?

– morpho parce qu’on regarde d’aborde la forme de la conjonction.

– sémantique parce qu’on regarde ensuite son contenu de sens.

Et l’on a pensé pendant longtemps qu’on avait la clef, sans faire attention à la séquence syntaxique.

Pierre est sympathique bien qu’il fasse des vacheries.

Bien qu’il fasse des vacheries, Pierre est sympathique.

Le deuxième énoncé passe l’épreuve de l’acceptabilité.

En principe, la réserve intervient après l’énoncé qu’il corrige. Et pourtant :

Bien qu’il soit courageux, il n’a pas réussi.

Il n’a pas réussi bien qu’ils soit courageux.

Ici, les deux énoncés se valent plus ou moins.

Ainsi, la question de l’ordre, le rapport à la négation, sont des questions qui doivent être au siège de l’analyse. Il est évident que cela entraîne des difficultés, notamment de présentation aux élèves. La terminologie - infra/extra-prédicationnel - n’est pas sans poser problème.

Olivier Soutet pour conclure souligne qu’il n’y a pas de réponse absolue. La question reste complexe. Mais il faut sortir de la réaction au notionnel et une réaction non consciente trop mécanique qui rate la prise en compte de la phrase pour se borner à la prise en compte de la conjonction.