Introduction : une activité préconisée par les nouveaux programmes

Avec les nouveaux programmes de français mis en œuvre à partir de la rentrée 2019, l’enseignement de la langue retrouve au lycée une place fondamentale.

Un moyen d’améliorer les connaissances linguistiques mais surtout les compétences langagières des élèves est de faire de la langue un objet constant de curiosité et d’interrogation.

Parmi les activités prévues par ces nouveaux programmes (« leçons de grammaire », séances d’expression écrite et orale…), le « moment de grammaire », le plus régulier, est sans doute celui qui favorisera le plus le développement de ce « sens grammatical » susceptible de faire progresser les élèves en expression sans pour autant leur demander de maîtriser toute la grammaire.

Le chapitre « L’étude de la langue au lycée » des programmes évoque à deux reprises cette pratique du « moment de grammaire » :

(A) « Le professeur peut consacrer une partie de la séance à un moment de grammaire. Il propose ainsi à ses élèves d’analyser un court énoncé tiré d’un texte à l’étude, avec l’objectif d’identifier une classe de mots, une fonction syntaxique, une structure de phrase ou une relation lexicale. Il peut s’agir de revenir sur les connaissances acquises au collège ou plus récemment au lycée. »

[Partie III. « Mise en œuvre »]

(B) « Le professeur peut poser à ses élèves des questions ponctuelles mais régulières portant sur la morphologie et la syntaxe (identification de formes verbales, des nature et fonction des constituants, analyse logique de phrases). Peuvent ainsi être envisagés :

– la syntaxe de la négation et de l’interrogation : transformation de phrases, reformulation, etc. ;

– la syntaxe des relatives : transformation de phrases (relativisation), commutation avec d’autres types d’expansions, etc. ;

– les subordonnées circonstancielles : paraphrase, commutation avec des structures sémantiquement équivalentes (par exemple des groupes nominaux), etc. ;

– les outils de cohésion textuelle : repérage de ces outils dans un texte, commutation avec des expressions synonymes, etc. »

[Partie IV. « Activités et évaluation »]

Réflexions sur la mise en œuvre des moments de grammaire

1) Quand ?

Ces moments auront lieu aussi souvent que possible, en tout cas au moins une fois par semaine et/ou à l’occasion de chaque explication de texte.

Leur place dans une séance d’explication peut être variée :

– juste après la première lecture du texte pour entrer dans la compréhension,

– au fil de l’explication linéaire pour élucider une difficulté particulière,

– à la fin de l’étude comme exercice pour revoir un point de grammaire abordé dans une leçon quelques semaines ou mois auparavant…

Un « moment », par nature, sera bref : quand bien même il amènerait à découvrir de grandes lacunes chez les élèves, il n’est pas destiné à les combler immédiatement … Son ambition restera circonscrite, mais les difficultés qu’il révèlera seront retravaillées lors d’une leçon de grammaire, ou en AP, ou encore à l’occasion d’un nouveau « moment ».

On peut aussi envisager de ritualiser ces moments en pratiquant, par exemple, la « phrase du jour », à chaque début de séance.

2) Quoi ?

a. Le support de l’analyse

Les programmes prévoient que l’énoncé support de l’analyse sera extrait d’un texte à l’étude.

Mais l’on peut aussi imaginer des « moments de grammaire » à partir de phrases tirées de copies d’élèves, ou d’énoncés produits oralement – le professeur peut donc être amené à « improviser » un moment de grammaire à partir d’une phrase qui vient d’être prononcée en classe.

Contrairement à la question d’oral d’EAF qui porte obligatoirement sur « une courte phrase ou une partie de phrase », le moment de grammaire pourra à l’occasion porter sur des textes plus longs (par exemple pour analyser l’emploi des temps dans un paragraphe, ou réfléchir sur la cohésion textuelle : ponctuation, reprises pronominales, connecteurs…).

b. L’objet de l’analyse

Le moment de grammaire porte principalement sur la morphologie et la syntaxe, même s’il pourra aborder d’autres questions un peu à la marge des objets d’étude imposés par les programmes (orthographe, lexique, pragmatique…).

Même s’il prend place au sein de l’explication d’un texte, il ne vise pas à en nourrir l’analyse stylistique ou l’interprétation littéraire, mais plutôt à élucider une difficulté : on choisira un problème grammatical qui présente un intérêt fort dans la construction du sens du texte.

Il peut être associé à un exercice de manipulation syntaxique qui lancera ou prolongera l’analyse, afin d’associer plus étroitement les connaissances linguistiques avec les compétences langagières.

3) Comment ?

Les moments de grammaire seront bien sûr, pour une grande majorité d’entre eux, proposés et préparés par l’enseignant.

Toutefois, pour favoriser le développement d’une conscience linguistique et une attitude de questionnement, on pourra au fil de l’année improviser davantage les moments de grammaire, en se fondant sur les questions des élèves, sur leur propre repérage des difficultés du texte.

Une « question de langue », évaluée ou non, peut aussi figurer dans les productions écrites ou orales demandées aux élèves après des leçons ou des moments de grammaire, pour mesurer l’acquisition des connaissances linguistiques.

NB : La question de la trace écrite n’est pas facile à résoudre. Est-elle même nécessaire pour de simples « moments » ? On peut envisager de les faire figurer tous avec les « leçons de grammaire » dans un cahier spécifique, ou une rubrique dédiée au début ou à la fin du classeur. On peut également imaginer que les élèves notent les « moments de grammaire » dans la continuité de leur cours, dans une autre couleur afin de les identifier facilement. Mais l’essentiel reste que les élèves soient attentifs et actifs « sur le moment ».

Six exemples de moments de grammaire menés en classe entière

1. Une phrase de Montaigne en Première générale

[syntaxe]

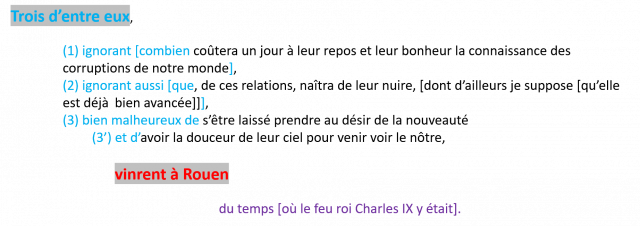

Montaigne, Essais, « Des Cannibales », 1580 – translation de Michel Tarpinian

Trois d’entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de notre monde, ignorant aussi que, de ces relations, naîtra leur ruine, dont d’ailleurs je suppose qu’elle est déjà bien avancée, bien malheureux de s’être laissé prendre au désir de la nouveauté et d’avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, vinrent à Rouen, du temps où le feu roi Charles IX y était.

Objectif

Clarifier une phrase dont la syntaxe particulièrement complexe fait obstacle à la compréhension.

Proposition de mise en œuvre

Réécrire la phrase au tableau en utilisant le visuel (couleurs, symboles, chiffres) pour en faire ressortir de manière simple la structure (sujet séparé du groupe verbal par trois longues épithètes détachées qui régissent elles-mêmes des subordonnées).

Remarque

L’un des intérêts de cette phrase est d’apprendre aux élèves à élargir leur empan de lecture pour devenir des lecteurs plus experts… il s’agit ici de savoir attendre l’élément syntaxique indispensable qui est retardé, c’est-à-dire le groupe verbal, qui dit quelque chose du sujet.

2. Une phrase de Stendhal en Première générale

[syntaxe, morphologie verbale, valeur modale et concordance des temps]

Stendhal, Le Rouge et le Noir, livre premier, XVIII. Un Roi à Verrières.

Julien fut étonné et encore plus fâché qu’elle [Mme de Rênal] lui fît un mystère de ce qui l’agitait. Je l’avais prévu, se disait-il avec amertume, son amour s’éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison.

Objectif

Résoudre l’ambiguïté syntaxique de la première phrase qui peut gêner la compréhension lors d’une lecture trop rapide.

Proposition de mise en œuvre

- Demander aux élèves qui est fâché : Julien seulement ? Julien et Mme de Rênal ? Un rapide débat devrait permettre d’aboutir à un consensus : Julien seul est fâché. En effet l’adverbe « plus » ne compare pas Julien et Mme de Rênal, mais les adjectifs « étonné » et « fâché ». Le « que » est donc une conjonction introduisant une complétive complément de l’adjectif (il n’est pas corrélé au « plus »).

- Demander ensuite aux élèves d’identifier le temps et le mode du verbe de la complétive. Il peut être nécessaire de mettre toute la phrase au présent pour identifier le mode subjonctif. C’est l’occasion de revoir la morphologie du subjonctif imparfait pour éviter les confusions avec le passé simple, et de revenir sur la valeur modale du subjonctif (les complétives compléments de l’adjectif sont toujours au subjonctif sauf quand il s’agit d’exprimer la certitude : « Je suis heureux que tu sois venu. / Elle est convaincue qu’elle a toujours raison. »).

Remarque

Là encore la phrase, bien que brève, amène à élargir l’empan de lecture : l’interprétation erronée « Julien et Mme de Rênal furent tous les deux étonnés et fâchés, mais lui davantage qu’elle » est en fait corrigée par la présence de la complétive dans la suite de la phrase. L’élève doit donc reconsidérer son analyse syntaxique en cours de lecture.

3. Une phrase de Victor Hugo en Première technologique

[discours rapportés, morphologie et valeur des temps verbaux]

Victor Hugo, Les Contemplations, 1856, « La Coccinelle »

Elle me dit : Quelque chose

Me tourmente. Et j’aperçus

Son cou de neige, et, dessus,

Un petit insecte rose.

Objectif

Identifier le discours rapporté et les temps verbaux employés dans cette première strophe du poème, pour faciliter sa compréhension d’ensemble.

Proposition de mise en œuvre

- Demander aux élèves de rétablir la ponctuation manquante dans la strophe, en l’occurrence les guillemets qui mettent en évidence le discours direct au présent d’énonciation (« tourmente »). Cette étape peut suffire à dissocier le verbe « dit » du verbe « tourmente » (présent), et à l’associer au verbe « aperçus » (passé simple), donc à bien identifier le verbe « dit » comme un passé simple initiant la narration, et non pas comme un présent.

- Si la compréhension fait toujours obstacle, proposer d’autres manipulations au choix :

– (a) ajouter un complément circonstanciel de temps dans chaque proposition

ou bien

– (b) établir la chronologie des actions en utilisant des connecteurs temporels.

Ces activités permettront aux élèves de retrouver les verbes conjugués (« dit » et « aperçus »), de comprendre qu’ils appartiennent tous deux au passé et que les actions qu’ils évoquent sont liées et successives.

Remarques

- Ce moment de grammaire est l’occasion de revenir sur la morphologie du verbe « dire » qui peut être revue (d’autant qu’il revient à la fin du poème quand la coccinelle prend la parole pour énoncer la morale) ou sur les valeurs du passé simple (objet d’étude de 2de « Le verbe : valeurs temporelles, aspectuelles, modales »).

- Comprendre cette strophe, et plus largement l’emploi des temps dans ce poème, c’est aussi comprendre ce que sont les « mémoires d’une âme » (intitulé du parcours associé à l’œuvre au programme), le regard que porte le poète plus âgé sur le jeune homme farouche et maladroit qu’il était (strophe 2).

« j’aurais dû voir le baiser sur sa bouche »

4. Une phrase de La Bruyère en Première technologique

[parataxe et syntaxe]

La Bruyère, Les Caractères, I, 29]

Montrez-leur un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair qui les éblouisse, ils vous quittent du bon et du beau.

Objectif

Reconnaître une relation logique implicite entre deux propositions juxtaposées (à travers ici une construction hypothétique non marquée).

Proposition de mise en œuvre

- Commencer par lever quelques difficultés lexicales :

– Feu grégeois : feu brûlant même au contact de l’eau

– Ils vous quittent : ils vous tiennent quitte de, ils vous dispensent de… - Proposer une manipulation qui consiste à transformer la juxtaposition en subordination. Quelle conjonction de subordination sera la plus adaptée ? Les élèves trouveront de façon empirique que la première proposition décrit une procédure à effectuer et la deuxième le résultat de cette expérience. Ils trouveront le lien hypothétique et la conjonction « si ».

- Demander aux élèves d’inventer oralement quelques constructions similaires, en leur fournissant si nécessaire des couples de verbes, par exemple : « demander / venir » (« Demande-le-lui, elle viendra certainement »), « savoir / dire » (« Je le saurais, je vous le dirais aussitôt »), « prouver / croire » (« Qu’on me prouve qu’il existe, je le croirai. »). On s’assurera ainsi que la tournure est assimilée et l’on pourra éventuellement réfléchir au niveau de langue perçu pour ces constructions.

Remarque

Cette phrase complexe peut être également l’occasion de travailler sur la valeur du subjonctif : on demande aux élèves de justifier son emploi dans les relatives (ici, l’impératif initial fait que les antécédents des pronoms relatifs – « feu grégeois » ou « éclair » – sont encore indéfinis ; l’hypothèse est purement virtuelle), si besoin en passant par des manipulations (remplacement du subjonctif par l’indicatif, de la relative par une autre expansion du nom). On pourra réfléchir aux nuances de sens lorsque l’emploi des deux modes est possible (« J’épouserai une femme qui me plaira. / J’épouserai une femme qui me plaise. »).

5. Une phrase de Molière en Seconde

[lexique, syntaxe]

Molière, Dom Juan, 1665, l’acte V, scène 6, didascalie précédant la dernière réplique de la pièce

Le tonnerre tombe avec un grand bruit et de grands éclairs sur Dom Juan ; la terre s’ouvre et l’abîme ; et il sort de grands feux de l’endroit où il est tombé.

Objectif

À partir d’une phrase brève mais dont le sens résiste (« la terre s’ouvre et l’abîme »), dissiper une confusion entre verbe et substantif en s’interrogeant sur le lexique.

Proposition de mise en œuvre

- Interroger les élèves sur la classe grammaticale et la fonction de « l’abîme » : ils croient généralement y trouver un GN, auquel ils ne peuvent toutefois attribuer aucune fonction dans la phrase, puisqu’il est seul, coordonné à une proposition déjà complète.

- Proposer une manipulation de commutation (que s’attendrait-on à trouver plutôt que « l’abîme » après « la terre s’ouvre et… » ?) pour faire comprendre que « et » ne peut coordonner que des groupes de même classe grammaticale…

- Analyser « l’abîme » comme un groupe verbal : autour du verbe conjugué au présent, « l’ » est un pronom personnel objet dont l’antécédent est Don Juan, et le sujet « la terre » est sous-entendu car emprunté à la proposition précédente. Le sens du verbe « abîmer » n’est pas le sens moderne (qui avait empêché initialement qu’on l’identifie comme verbe), mais bien à rapprocher de celui du substantif « abîme » (« jeter, plonger dans un abîme »).

Remarque

Certaines éditions indiquant en note « l’engloutit », ce qui résout d’emblée à la fois la difficulté lexicale et la difficulté syntaxique, mieux vaut proposer le texte en photocopie si l’on veut pratiquer ce moment de grammaire.

6. Une phrase de Dumas en Seconde

[syntaxe]

Dumas, Pauline, 1838

Si au jour je n’étais pas revenu, ils devaient se rendre à Trouville et remettre au maire un paquet cacheté : c’était ma déposition écrite et signée, les détails de l’expédition que je tentais et les renseignements à l’aide desquels on pourrait me retrouver mort ou vivant. Cette précaution prise, je mis mon fusil en bandoulière ; je pris ma pince et ma torche, un briquet pour l’allumer au besoin, et j’essayai de reprendre le chemin que j’avais suivi lors de mon premier voyage.

Objectif

Réfléchir sur le sens de la proposition participiale « Cette précaution prise » dont l’emploi est moins fréquent aujourd’hui, donc pas toujours maîtrisé par les élèves.

Proposition de mise en œuvre

Demander aux élèves une commutation : remplacer l’expression « cette précaution prise » par une autre formulation plus explicite (« une fois cette précaution prise », « après avoir pris cette précaution », « quand cette précaution fut prise »…). Ils percevront alors la valeur circonstancielle (ici temporelle) de la proposition participiale.

Remarque

On observe ici l’intérêt des manipulations grammaticales : permettre aux élèves de trouver plusieurs manières de dire, par exemple ici d’exprimer la notion de temps (qui fait partie des recommandations des programmes) – le moment de grammaire permet ainsi de faire progresser les compétences langagières.

Annexe : pistes pour des moments de grammaire fondés sur des productions d’élèves

Les copies rédigées par les élèves fourniront aux professeurs de multiples exemples de phrases syntaxiquement erronées qui pourront donner lieu à des moments de grammaire à l’occasion de correction de devoirs : confusion entre interrogative directe et indirecte, propositions subordonnées isolées constituant une phrase graphique, pronoms relatifs inadaptés…

On gardera toutefois à l’esprit que le moment de grammaire n’est pas initialement pensé pour porter sur une erreur de syntaxe, et l’on pourra tout aussi bien mettre en valeur une phrase complexe syntaxiquement correcte et élégante trouvée dans une copie !

Il est tout aussi utile de proposer des moments de grammaire à partir de phrases prononcées oralement par les élèves.

S’il peut être délicat d’improviser sur le moment un exercice adapté sur n’importe quelle erreur surgie pendant un cours, on pourra avoir conçu à l’avance de petits moments sur certaines incorrections récurrentes : par exemple la conjonction de subordination « si » suivie du conditionnel (« S’il aurait su… »), ou la suppression de la conjonction de subordination « que » introduisant une complétive (« Elle a cru j’allais partir »). On attendra l’occasion de proposer l’un de ces moments, mais l’on pourra aussi valoriser une bonne construction syntaxique en prenant quelques minutes pour l’analyser.

Les moments de grammaire portant sur l’oral éveilleront d’autant plus la conscience linguistique qu’ils amèneront à réfléchir sur la différence entre les codes de l’écrit et de l’oral. La syntaxe de l’interrogation ou celle de la négation fourniront des exemples intéressants de cette différence… Et l’on pourra retrouver, si besoin est, l’écrit et le texte littéraire, en faisant le lien avec des œuvres exploitant l’oralité, que ce soit dans le genre romanesque (Zola, Céline, Queneau…) ou dans le théâtre contemporain, où l’on trouvera de nombreuses occurrences à analyser d’une syntaxe orale.